|

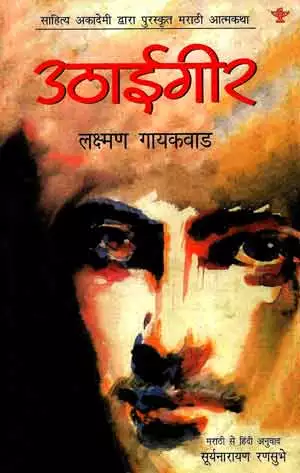

सांस्कृतिक >> उठाईगीर उठाईगीरलक्ष्मण गायकवाड़ (अनुवादक सूर्यनारायण रणसुभे)

|

70 पाठक हैं |

|||||||

साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण गायकवाड के आत्मकथ्यात्मक उपन्यास ‘उचल्या’ का हिन्दी अनुवाद

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

जिस समाज में मैं जन्मा उसे यहाँ की वर्णव्यवस्था और समाजव्यवस्था ने नकारा है। सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से मनुष्य के रूप में इस व्यवस्था द्वारा नकारा गया मेरा यह समाज पशुवत् जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया मेरा यह समाज। अंग्रेज सरकार ने तो ‘गुनहगार’ का ठप्पा ही हमारे समाज पर लगा दिया और सबने हमारी ओर गुनहगार के रूप में ही देखा और आज भी उसी रूप में देख रहे हैं। रोजी-रोटी के लिए सभी साधन और सभी मार्ग हमारे लिए बंद कर दिए गए और इस कारण चोरी करके जीना यही एक मात्र पर्याय हमारे सन्मुख शेष रह गया। हम पर थोपे गये चोरी के इस व्यवसाय का उपयोग ऊपरवालों ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए किया। संभवतः विश्वभर में हमारी एकमात्र जाति होगी जिसे जन्म से ही गुनहगार घोषित किया गया है, जिनके माथे पर जन्म से ही ‘‘अपराधी’’ की मुहर लगायी गयी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन कभी तो होगा ही।

बचपन से ही मैं अपने आसपास उठाईगीरों की दरिद्रता, उनकी मजबूरी, भूख के कारण होने वाली उनकी छटपटाहट और अभावग्रस्तता को देखता आ रहा हूँ। धीरे-धीरे कार्यकर्त्ता के रूप में मैं उभरने लगा। इस समाज में जीते समय इनमें से प्रत्येक के भीतर होने वाली छटपटाहट को मैं महसूस कर रहा था। उनकी इन व्यथाओं के रूप में ‘‘जीने का हमें हक है, इस उठाईगीरी से दूर रहकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर हमें जीना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, अन्याय के विरोध में संगठित हो जाना चाहिए’’ - आदि बातें मैं अपने तरीके से उन्हें समझा रहा था। यह कहते समय मैंने यह महसूस किया कि इस व्यवस्था में स्थित तथाकथित प्रतिष्ठितों, बुद्धिजीवियों और मध्यवर्गियों को मेरे समाज के दुःखों की कल्पना नहीं है। इसलिए इनकी व्यथा को सबके सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यह लेखन मैंने किया है। अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखकर प्रस्थापित समाज हमारी ओर नये ताजे मन से देखें, विचार करे और साथ ही इन जन-जातियों में तैयार होने वाले नव-शिक्षित युवक इस समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वनाए रखें - इस दोहरे उद्देश्य से मैंने यह आत्मकथा लिखी है।....

बचपन से ही मैं अपने आसपास उठाईगीरों की दरिद्रता, उनकी मजबूरी, भूख के कारण होने वाली उनकी छटपटाहट और अभावग्रस्तता को देखता आ रहा हूँ। धीरे-धीरे कार्यकर्त्ता के रूप में मैं उभरने लगा। इस समाज में जीते समय इनमें से प्रत्येक के भीतर होने वाली छटपटाहट को मैं महसूस कर रहा था। उनकी इन व्यथाओं के रूप में ‘‘जीने का हमें हक है, इस उठाईगीरी से दूर रहकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर हमें जीना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, अन्याय के विरोध में संगठित हो जाना चाहिए’’ - आदि बातें मैं अपने तरीके से उन्हें समझा रहा था। यह कहते समय मैंने यह महसूस किया कि इस व्यवस्था में स्थित तथाकथित प्रतिष्ठितों, बुद्धिजीवियों और मध्यवर्गियों को मेरे समाज के दुःखों की कल्पना नहीं है। इसलिए इनकी व्यथा को सबके सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यह लेखन मैंने किया है। अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखकर प्रस्थापित समाज हमारी ओर नये ताजे मन से देखें, विचार करे और साथ ही इन जन-जातियों में तैयार होने वाले नव-शिक्षित युवक इस समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वनाए रखें - इस दोहरे उद्देश्य से मैंने यह आत्मकथा लिखी है।....

-

लेखक की ओर से...

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i