|

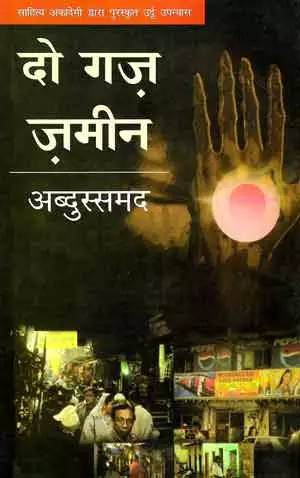

राजनैतिक >> दो गज जमीन दो गज जमीनअब्दुस्समद

|

221 पाठक हैं |

|||||||

इस पुस्तक में देश विभाजन के मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है...

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

अब्दुस्समद (जन्म 1952) ने राजनीतिशास्त्र को अध्ययन विषय बनाकर पी-एच.

डी. की उपाधि प्राप्त की। वे उर्दू, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता

हैं। वे आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में राजनीतिशास्त्र विभाग में रीडर के पद

पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता और राजनीति दोनों उनके मनपसंद

क्षेत्र हैं। पहली कहानी पंद्रह वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई। उनकी

रचनाओं पर आधुनिकतावादी लेखन का प्रभाव रहा जिसकी गहरी छाप बड़ा रंगों

वाला कमरा (1980) कहानी-संग्रह में मिलती है। आपकी अन्य प्रकाशित कृतियों

में शामिल हैं पसे-दीवार, स्याह काग़ज़ की धज्जियाँ (कहानी-संग्रह)

महात्मा, ख्वाबों का सवेरा (उपन्यास)। आपको साहित्य अकादेमी पुरस्कार,

उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी पुरस्कार एवं बिहार उर्दू एकेडमी पुरस्कार सहित

अनेक पुरस्कारों सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है।

दो ग़ज़ ज़मीन उपन्यास 1970 में देश विभाजन के मुद्दे को लेकर लिखा गया है। इसकी पृष्ठभूमि बांगला देश और पाकिस्तान की है जो भारतीय उप-महाद्वीप के विशाल जन-समुदाय के एक वर्ग के जीवन और उनकी निष्ठा के जटिल मुद्दे का विश्लेषण करती है। अपने चरित्र-चित्रण, प्रांजल शैली और समस्याओं के प्रभावी अंकन के लिए यह उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संवेदनशील चित्रण के लिए यह उपन्यास उर्दू में लिखे गए भारतीय साहित्य को एक विशिष्ट योगदान माना गया है।

श्री अब्दुस्समद ने अपनी इस चर्चित कृति का स्वयं हिन्दी अनुवाद किया है, जो हिन्दी में उनकी रचनात्मक पैठ का प्रमाण है।

दो ग़ज़ ज़मीन उपन्यास 1970 में देश विभाजन के मुद्दे को लेकर लिखा गया है। इसकी पृष्ठभूमि बांगला देश और पाकिस्तान की है जो भारतीय उप-महाद्वीप के विशाल जन-समुदाय के एक वर्ग के जीवन और उनकी निष्ठा के जटिल मुद्दे का विश्लेषण करती है। अपने चरित्र-चित्रण, प्रांजल शैली और समस्याओं के प्रभावी अंकन के लिए यह उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संवेदनशील चित्रण के लिए यह उपन्यास उर्दू में लिखे गए भारतीय साहित्य को एक विशिष्ट योगदान माना गया है।

श्री अब्दुस्समद ने अपनी इस चर्चित कृति का स्वयं हिन्दी अनुवाद किया है, जो हिन्दी में उनकी रचनात्मक पैठ का प्रमाण है।

एक

बिहार शरीफ़ से पश्चिम पंद्रह मील पर एक चौराहा है जिसके उत्तर तरफ़ चार

मील कच्चे रास्ते पर चलने के बाद एक मशहूर गाँव है

‘बेन’। यह

कोई मर्दमखेज गाँव तो नहीं लेकिन इसमें एक व्यक्ति पैदा हुआ था शेख़

इल्ताफ़ हुसैन, जिसके कारण गाँव का नाम हमेशा ज़िन्दा रहेगा। शेख़साबह

अपनी नौजवानी से राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस ज़माने

में ख़िलाफ़त आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। यूँ तो यह आंदोलन मुसलमानों से

मज़हबी तौर पर जुड़ा था लेकिन प्रभुत्वशाली हिन्दू प्रतिनिधियों की हिमायत

ने उसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था। अफ्रीका से जब गाँधी जी कुछ कर

गुज़रने की भावना लेकर हिन्दुस्तान आये। उस समय उन्होंने भी ख़िलाफ़त

आंदोलन की अहमियत को महसूस किया। वर्षों से अंग्रेज़ों के सामने झुकी

भारतीय जनता में पहली बार जीवन के आसार दिखाई पड़े थे। उसकी झुकी कमर

धीरे-धीरे सीधी हो रही थी और सत्ता के नशे में चूर अंग्रेज़ के चेहरे पर

परेशानी-सी दीखती थी। ख़िलाफ़त आंदोलन के सिलसिले में देश के बड़े-बड़े

नेता ‘बेन’ आये। मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद

अली, गाँधी

जी, बी अम्मा...! ‘बेन’ और आसपास के देहातों के हर घर

में

गाया जाता –

बोलीं अम्मा मोहम्मद अली की

जान बेटा ख़िलाफ़त पे दे दो

इन नेताओं के आने पर गाँव में जो बड़े-बड़े जलसे हुए, उनके गवाहों का कहना है फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी ऐसे जलसे नहीं करा सकी। कहा जाता है कि गांधी जी की चप्पल उस गाँव में आकर टूट गई थी तो उसे बनवाने के लिए विशेष रूप से शहर भेजा गया था। वह वह ज़माना था जब मोतीलाल नेहरू के बारे में यह बात बहुत मशहूर थी कि उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते हैं, इतर, सेन्ट और दूसरी खुशबुओं में बसे हुए।

शेख़ साहब, गांव के बड़े ज़मींदार नहीं थे। सोलह आने में छः आना उनका हिस्सा था, लेकिन इज़्जत सोलह आने थी। गाँव के सिरे पर बड़ी सी हवेली थी खपरैल वाली, बड़े-बड़े दालान, बड़े-बड़े कमरे। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें जलसे हुआ करते। उसके बाद तालाब, जिसमें मेहमानों के स्वागत के लिए मछलियों के खूबसूरत जीरे छोड़े जाते। लोग जब हवेली के पास से गुज़रते तो ज़िक्र करते कि हवेली के फलां दालान में गाँधी जी ठहरे थे और फलां कमरे में अली भाई। शेख़ साहब सामने के दालान में अक्सर बैठे रहते लेकिन गाँव के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं था कि जाते हुए उन्हें सलाम करें ही। जबकि दस आने हिस्से बालों की हवेली जो मज़बूत और दो मंजिला थी, के सामने से सलाम किए बिना गुज़रना अपराध था। जिसकी सज़ा ज़रूर थी। शेख़ साहब की इज़्जत और शोहरत पर तमाम इलाका इतराता। आम लोगों का यक़ीन था कि एक सैयदानी के कदम की बरकत ने उस घर की काया पलट दी है वर्ना उनके पूर्वज भी गाँव के ज़मींदार और रईस थे, छः आने के हिस्सेदार, लेकिन उन्हें यह बुलन्दी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। शेख़ साहब के दादा पुलिस दारोग़ा थे। एक मुहिम में उन्होंने डाकुओं के एक मशहूर समूह का ख़ात्मा किया था, डाकुओं का सरदार भाग निकला और उसने क़सम खा ली कि बिना बदला लिये चैन से नहीं बैठेगा। तभी एक बार डोली से आते हुए डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और, कहार डोली छोड़कर भाग गये।

ये अकेले, निहत्थे, उधर दर्जन भर डाकू भयानक हथियारों से लैस। कुछ डाकू घायल हुए ज़रूर लेकिन उन लोगों ने उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया, बस एक हाथ सही-सलामत मिला जिसे सरकारी सम्मान के साथ दफ़न किया गया। शेख़ इमदाद हुसैन की बहादुरी और बेजिगरी के दर्ज़नों क़िस्से पास और दूर के लोगों को याद थे। उनके पोते शेख़ इल्ताफ़ हुसैन जब जवान हुए तो उनकी अम्मा ने लडकी के बारे में बस एक शर्त रखी, लड़की खरी सैयदानी हो। उस समय जात का खरा होना इज़्जत की बात थी और फिर सैयद को तो लोग सिर आँखों पर बैठाते, उन्हें मीर साहब कहा जाता, उन से दुआ कराई जाती और उनकी बद्दुआ से लोग डरते। अन्त में खोज-बीन के बाद शेखपुरा के एक मशहूर सैयद घराने की बेटी से रिश्ता तय हुआ। हकीम सैयद नज़ीर हुसैन, उसे ज़माने के मशहूर हकीम अरशद के सुपुत्र थे। हिकमत तो ख़ैर उन्होंने शरीफ़ों के तौर तरीक़ों के अनुसार पढ़ ली थी लेकिन मतब में कभी नहीं बैठे, अलबत्ता खानदान भर के हकीम थे या फिर उन लोगों के जिनसे व्यक्तिगत संबंध थे। वे लोग उनसे ऐसे रोगों की दवाएँ बनवाते जो बहुत-से हकीम और डॉक्टरों के हाथ से गुज़र कर पुराने हो चुके होते। एक अत्तार दालान या सेहन में बैठा कुछ न कुछ कूटता रहता, बड़ी-ब़डी लगन में दवाएँ सूखती रहतीं। बारात में सिर्फ़ बीस आदमी ही गए लेकिन दावत-ए-वलीगा में सैकड़ों नहीं हज़ारों सम्मिलित हुए और दस-दस कोस के अन्दर रहने वाले पास या दूर के जो रिश्ते दार शामिल नहीं हो सके, उनके लिए खासे सेनियों में सजा कर भेजे गए।

शेख़पुरा की सैयदानी, जब ‘बेन’ के रईस घराने की बहू बन कर आई तो उसने अपने खरे होने का यूँ प्रमाण दिया कि उसके सामने दस आने, सोलह आने और बत्तीस आने के घरानों की बहुओं की साख और धरक पड़ गई। उनके मैके में दो वक़्त की रोटी ही मयस्सर थी, इसके सिवा घर में और कुछ न था। यों तो ख़ुदा का दिया सब कुछ था, इज़्जत, शोहरत और शफ़कत। ससुराल में उन्हें बीवी साहेबा का ख़िताब मिला तो उन्होंने ज़िन्दगी भर इसकी लाज रखी बल्कि लाज को भी नये अंजाम भी दिये। रईसों की अवतार में किसी ग़रीब घराने की लड़की का घुलमिल जाना आसान नहीं था। यों भी वहाँ हर आदमी के नाश्ते और खाने के वक़्त और पसन्द अलग-अलग थे। पहले अगर किसी को समय पर अपनी मनपसन्द चीज़ नहीं मिलती थी तो अब मिलने लगी। घर का कारोबार इस प्रकार फैला हुआ था कि उसके ओर छोर का पता ही नहीं चलता था।

सैयदानी के क़दम की बरकत से घर में खानदानी की एक सिलसिला शुरू हुआ। हरेक काम, सिद्धांत और नियमानुसार अपने समय पर शुरू होने लगा। घर में शिक्षा की कोई परम्परा नहीं थी, आम तौर पर पाँच छः साल की उम्र में धूमधाम के साथ बच्चों के मकतब करा दिये जाते जिसके लिए अपने समय के मशहूर अदीबों और बूढ़ें बुजुर्गों को बुलाया जाता। मदरसे के बाद घर ही पर मौलवी साहब या हाफ़िज़ साहब उर्दू फारसी और अरबी के सिपारे पढ़ाते, पहाडे रटवाते और कुरआन शरीफ़ पढ़ाते, मीलाद की किताबें पढ़ाई जातीं। चार कायदों और तीस पारों के बाद तालीम का सिलसिसा बन्द हो जाता। बच्चे फर-फर कुरआन पढ़ने लगते, तख्ती के रियाज़ से साफ़ लिखने लगते और फारसी दोहों के अर्थ बताने लगते। इससे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत भी नहीं थी। सर सैयद को नेचर या करार देकर उनका नाम लेने पर पाबन्दी लगी हुई थी। यों इरादा तो किया जाता, जामिया अजहर और इस्तांबेल के मदरसों में भेजने का, लेकिन इसकी नौबत कभी नहीं आती। बीवी साहेबा के आने से पहले इस घराने में ज़्यादा-से-ज़्यादा दो औलाद होकर सिलसिला समाप्त हो जाता था। अल्लाह ! अल्लाह ! ख़ैर सल्ला। बीवी साहेबा को खुदा ने लगातार आठ दिए। चार बेटे, चार बेटियाँ। जो खानदान कई–कई पीढ़ियों से बच्चे के लिए तरस रहा था, वहां खुदा ने एक नहीं दो नहीं, आठ चेहरे दिखा दिए। शेख़ साहब का ख्याल था कि वह दिल्ली से दो-दो मौलवी को घर पर बुलाएंगे जो दिन रात घर पर ही रहकर पढ़ाने-लिखाने का इन्तज़ाम करेंगे। वह जो फ़ैसला कर लेते उसमें कतर-व्योंत की बहुत कम गुंजाइश होती। उन्होंने अपने बच्चों के सभी काम मिसाली धूमधाम से किए और मकतब इस क़दर शानदार किया कि देखने वालों और सुनने वालों ने सुना।

गाँवों में यों तो सब कुछ था, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती तो शहर बहुत दूर नहीं था। वह ज़रूर है कि पन्द्रह बीस मील की दूरी दिन भर और कभी-कभी रात और दिन में तय होती। एक ज़रूरत ऐसी थी जिसके लिए अक्सर लोग शहर की दौड़ लगाते रहते। गाँव में डॉक्टर का कोई अता-पता नहीं था। एक नीमहकीम और एक वैध ज़रूर थे लेकिन उनके यहाँ ज़मींदार घरानों घराना यों भी लम्बा चौड़ा था, फिर उनके यहाँ आए दिन मेहमानों का सिलसिला जारी रहता। उनकी चार घोडों की बग्घी चार मील दूर बस पड़ाव से गाँव से बस पड़ाव का चक्कर लगाती रहती। ऐसे मौकों पर बीवी साहेबा ने उन्हें सलाह दी कि क्यों न शहर में भी अपना एक मकान हो ? डॉक्टर और दूसरी ज़रूरतों के लिए वहाँ आना-जाना लगा ही रहता है। इधर-उघर ठहरना पडता है। अपना मकान हो जाए तो फिर बच्चों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। सलाह उनको पसन्द आई और शहर में ज़मीन ख़रीद ली गई। गाँव की हवेली के नक्शे पर वहाँ मकान बना। खुले माहौल में रहने की आदत से मज़बूर होकर हवेली के चारों तरफ काफ़ी ज़मीन छोड़ दी गई। हवेली का नाम ‘बेन हाउस’ रखा गया। शहर में रहने के लिए एक गुमाशता जी की बहाली हुई और इस तरह गाँव और शहर के बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ।

ख़िलाफ़त तहरीक ने जब आज़ादी की लड़ाई और आंदोलन का रुप धारण कर लिया तो फिर ख़िलाफ़त तहरीक के सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए, यानी आंदोलन वही रहा केवल उद्देश्य बदल गया। शेख़ इल्ताफ़ हुसैन ने जो जंगे-आज़ादी में कुछ ज़्यादा ही जोर-शोर से भाग लिया। प्रिन्स आँफ वेल्स के आगमन के तिरस्कार के सिलसिले में वह जेल भी हो आए। खेतों और ज़मींदारी से उनकी आय का एक बड़ा भाग स्वतंत्रता आंदोलन में ख़र्च होने लगा। वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे और जेल जाने के बाद उनके घर वालों का कोई पुसानहाल न था, उनकी देखभाल ऐसे लोगों के जिम्मे थी जो संजोग से या किसी और कारण से जेल नहीं जा सकते थे। शेख़ साहब रुपये पैसे से तो मदद करते ही, उनके घर से ऐसे लोगों के बाल बच्चों के लिए खाना तक पक के जाता। इसमें हिन्दू मुसलमान का कोई अंतर नहीं था। जो लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में छुआछूत को कोई जगह दे चुके थे, वे आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में सम्मलित होकर सब कुछ भुला देते थे।

किसी बाहरी आदमी को बेन पहुँचना आसान नहीं था। पटना से बस, टैक्सी या रेल के द्वारा बिहार शरीफ़ आना होता, इसमें भी आठ दस घंटे लग जाते। बिहार शरीफ़ से बस या टैक्सी के द्वारा उस चौराहे तक जाना होता जहाँ से बेन के लिए कच्चा रास्ता था। आने वाला अगर शेख़ साहब का मेहमान होता और उन्हें आने की पहले से ख़बर होती तो उनकी बग्घी उसकी प्रतीक्षा में सड़क पर ही मौजूद होती। वर्ना पैदल ही जाना पड़ता। सामान ले जाने के लिए मज़दूर हासिल हो जाते। बड़े नेताओं को आने-जाने में अधिक कठिनाई होती, उनके दो दिन तो केवल आने-जाने में लग जाते। उनके साथ बहुत से लोग भी होते। सब के लिए सवारी का प्रबंध करना संभव नहीं था। इसलिए लोगों को पैदल ही जाना पड़ता। शेख़ साहब बाप-दादे की ड्योढ़ी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे लेकिन जब नेताओं में से दो एक ने उन्हें शहर ही में रहने की सलाह दी तो उन्होंने भी बिहार शरीफ़ में ही रहने का निश्चय कर लिया।

बोलीं अम्मा मोहम्मद अली की

जान बेटा ख़िलाफ़त पे दे दो

इन नेताओं के आने पर गाँव में जो बड़े-बड़े जलसे हुए, उनके गवाहों का कहना है फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी ऐसे जलसे नहीं करा सकी। कहा जाता है कि गांधी जी की चप्पल उस गाँव में आकर टूट गई थी तो उसे बनवाने के लिए विशेष रूप से शहर भेजा गया था। वह वह ज़माना था जब मोतीलाल नेहरू के बारे में यह बात बहुत मशहूर थी कि उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते हैं, इतर, सेन्ट और दूसरी खुशबुओं में बसे हुए।

शेख़ साहब, गांव के बड़े ज़मींदार नहीं थे। सोलह आने में छः आना उनका हिस्सा था, लेकिन इज़्जत सोलह आने थी। गाँव के सिरे पर बड़ी सी हवेली थी खपरैल वाली, बड़े-बड़े दालान, बड़े-बड़े कमरे। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें जलसे हुआ करते। उसके बाद तालाब, जिसमें मेहमानों के स्वागत के लिए मछलियों के खूबसूरत जीरे छोड़े जाते। लोग जब हवेली के पास से गुज़रते तो ज़िक्र करते कि हवेली के फलां दालान में गाँधी जी ठहरे थे और फलां कमरे में अली भाई। शेख़ साहब सामने के दालान में अक्सर बैठे रहते लेकिन गाँव के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं था कि जाते हुए उन्हें सलाम करें ही। जबकि दस आने हिस्से बालों की हवेली जो मज़बूत और दो मंजिला थी, के सामने से सलाम किए बिना गुज़रना अपराध था। जिसकी सज़ा ज़रूर थी। शेख़ साहब की इज़्जत और शोहरत पर तमाम इलाका इतराता। आम लोगों का यक़ीन था कि एक सैयदानी के कदम की बरकत ने उस घर की काया पलट दी है वर्ना उनके पूर्वज भी गाँव के ज़मींदार और रईस थे, छः आने के हिस्सेदार, लेकिन उन्हें यह बुलन्दी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। शेख़ साहब के दादा पुलिस दारोग़ा थे। एक मुहिम में उन्होंने डाकुओं के एक मशहूर समूह का ख़ात्मा किया था, डाकुओं का सरदार भाग निकला और उसने क़सम खा ली कि बिना बदला लिये चैन से नहीं बैठेगा। तभी एक बार डोली से आते हुए डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और, कहार डोली छोड़कर भाग गये।

ये अकेले, निहत्थे, उधर दर्जन भर डाकू भयानक हथियारों से लैस। कुछ डाकू घायल हुए ज़रूर लेकिन उन लोगों ने उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया, बस एक हाथ सही-सलामत मिला जिसे सरकारी सम्मान के साथ दफ़न किया गया। शेख़ इमदाद हुसैन की बहादुरी और बेजिगरी के दर्ज़नों क़िस्से पास और दूर के लोगों को याद थे। उनके पोते शेख़ इल्ताफ़ हुसैन जब जवान हुए तो उनकी अम्मा ने लडकी के बारे में बस एक शर्त रखी, लड़की खरी सैयदानी हो। उस समय जात का खरा होना इज़्जत की बात थी और फिर सैयद को तो लोग सिर आँखों पर बैठाते, उन्हें मीर साहब कहा जाता, उन से दुआ कराई जाती और उनकी बद्दुआ से लोग डरते। अन्त में खोज-बीन के बाद शेखपुरा के एक मशहूर सैयद घराने की बेटी से रिश्ता तय हुआ। हकीम सैयद नज़ीर हुसैन, उसे ज़माने के मशहूर हकीम अरशद के सुपुत्र थे। हिकमत तो ख़ैर उन्होंने शरीफ़ों के तौर तरीक़ों के अनुसार पढ़ ली थी लेकिन मतब में कभी नहीं बैठे, अलबत्ता खानदान भर के हकीम थे या फिर उन लोगों के जिनसे व्यक्तिगत संबंध थे। वे लोग उनसे ऐसे रोगों की दवाएँ बनवाते जो बहुत-से हकीम और डॉक्टरों के हाथ से गुज़र कर पुराने हो चुके होते। एक अत्तार दालान या सेहन में बैठा कुछ न कुछ कूटता रहता, बड़ी-ब़डी लगन में दवाएँ सूखती रहतीं। बारात में सिर्फ़ बीस आदमी ही गए लेकिन दावत-ए-वलीगा में सैकड़ों नहीं हज़ारों सम्मिलित हुए और दस-दस कोस के अन्दर रहने वाले पास या दूर के जो रिश्ते दार शामिल नहीं हो सके, उनके लिए खासे सेनियों में सजा कर भेजे गए।

शेख़पुरा की सैयदानी, जब ‘बेन’ के रईस घराने की बहू बन कर आई तो उसने अपने खरे होने का यूँ प्रमाण दिया कि उसके सामने दस आने, सोलह आने और बत्तीस आने के घरानों की बहुओं की साख और धरक पड़ गई। उनके मैके में दो वक़्त की रोटी ही मयस्सर थी, इसके सिवा घर में और कुछ न था। यों तो ख़ुदा का दिया सब कुछ था, इज़्जत, शोहरत और शफ़कत। ससुराल में उन्हें बीवी साहेबा का ख़िताब मिला तो उन्होंने ज़िन्दगी भर इसकी लाज रखी बल्कि लाज को भी नये अंजाम भी दिये। रईसों की अवतार में किसी ग़रीब घराने की लड़की का घुलमिल जाना आसान नहीं था। यों भी वहाँ हर आदमी के नाश्ते और खाने के वक़्त और पसन्द अलग-अलग थे। पहले अगर किसी को समय पर अपनी मनपसन्द चीज़ नहीं मिलती थी तो अब मिलने लगी। घर का कारोबार इस प्रकार फैला हुआ था कि उसके ओर छोर का पता ही नहीं चलता था।

सैयदानी के क़दम की बरकत से घर में खानदानी की एक सिलसिला शुरू हुआ। हरेक काम, सिद्धांत और नियमानुसार अपने समय पर शुरू होने लगा। घर में शिक्षा की कोई परम्परा नहीं थी, आम तौर पर पाँच छः साल की उम्र में धूमधाम के साथ बच्चों के मकतब करा दिये जाते जिसके लिए अपने समय के मशहूर अदीबों और बूढ़ें बुजुर्गों को बुलाया जाता। मदरसे के बाद घर ही पर मौलवी साहब या हाफ़िज़ साहब उर्दू फारसी और अरबी के सिपारे पढ़ाते, पहाडे रटवाते और कुरआन शरीफ़ पढ़ाते, मीलाद की किताबें पढ़ाई जातीं। चार कायदों और तीस पारों के बाद तालीम का सिलसिसा बन्द हो जाता। बच्चे फर-फर कुरआन पढ़ने लगते, तख्ती के रियाज़ से साफ़ लिखने लगते और फारसी दोहों के अर्थ बताने लगते। इससे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत भी नहीं थी। सर सैयद को नेचर या करार देकर उनका नाम लेने पर पाबन्दी लगी हुई थी। यों इरादा तो किया जाता, जामिया अजहर और इस्तांबेल के मदरसों में भेजने का, लेकिन इसकी नौबत कभी नहीं आती। बीवी साहेबा के आने से पहले इस घराने में ज़्यादा-से-ज़्यादा दो औलाद होकर सिलसिला समाप्त हो जाता था। अल्लाह ! अल्लाह ! ख़ैर सल्ला। बीवी साहेबा को खुदा ने लगातार आठ दिए। चार बेटे, चार बेटियाँ। जो खानदान कई–कई पीढ़ियों से बच्चे के लिए तरस रहा था, वहां खुदा ने एक नहीं दो नहीं, आठ चेहरे दिखा दिए। शेख़ साहब का ख्याल था कि वह दिल्ली से दो-दो मौलवी को घर पर बुलाएंगे जो दिन रात घर पर ही रहकर पढ़ाने-लिखाने का इन्तज़ाम करेंगे। वह जो फ़ैसला कर लेते उसमें कतर-व्योंत की बहुत कम गुंजाइश होती। उन्होंने अपने बच्चों के सभी काम मिसाली धूमधाम से किए और मकतब इस क़दर शानदार किया कि देखने वालों और सुनने वालों ने सुना।

गाँवों में यों तो सब कुछ था, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती तो शहर बहुत दूर नहीं था। वह ज़रूर है कि पन्द्रह बीस मील की दूरी दिन भर और कभी-कभी रात और दिन में तय होती। एक ज़रूरत ऐसी थी जिसके लिए अक्सर लोग शहर की दौड़ लगाते रहते। गाँव में डॉक्टर का कोई अता-पता नहीं था। एक नीमहकीम और एक वैध ज़रूर थे लेकिन उनके यहाँ ज़मींदार घरानों घराना यों भी लम्बा चौड़ा था, फिर उनके यहाँ आए दिन मेहमानों का सिलसिला जारी रहता। उनकी चार घोडों की बग्घी चार मील दूर बस पड़ाव से गाँव से बस पड़ाव का चक्कर लगाती रहती। ऐसे मौकों पर बीवी साहेबा ने उन्हें सलाह दी कि क्यों न शहर में भी अपना एक मकान हो ? डॉक्टर और दूसरी ज़रूरतों के लिए वहाँ आना-जाना लगा ही रहता है। इधर-उघर ठहरना पडता है। अपना मकान हो जाए तो फिर बच्चों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। सलाह उनको पसन्द आई और शहर में ज़मीन ख़रीद ली गई। गाँव की हवेली के नक्शे पर वहाँ मकान बना। खुले माहौल में रहने की आदत से मज़बूर होकर हवेली के चारों तरफ काफ़ी ज़मीन छोड़ दी गई। हवेली का नाम ‘बेन हाउस’ रखा गया। शहर में रहने के लिए एक गुमाशता जी की बहाली हुई और इस तरह गाँव और शहर के बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ।

ख़िलाफ़त तहरीक ने जब आज़ादी की लड़ाई और आंदोलन का रुप धारण कर लिया तो फिर ख़िलाफ़त तहरीक के सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए, यानी आंदोलन वही रहा केवल उद्देश्य बदल गया। शेख़ इल्ताफ़ हुसैन ने जो जंगे-आज़ादी में कुछ ज़्यादा ही जोर-शोर से भाग लिया। प्रिन्स आँफ वेल्स के आगमन के तिरस्कार के सिलसिले में वह जेल भी हो आए। खेतों और ज़मींदारी से उनकी आय का एक बड़ा भाग स्वतंत्रता आंदोलन में ख़र्च होने लगा। वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे और जेल जाने के बाद उनके घर वालों का कोई पुसानहाल न था, उनकी देखभाल ऐसे लोगों के जिम्मे थी जो संजोग से या किसी और कारण से जेल नहीं जा सकते थे। शेख़ साहब रुपये पैसे से तो मदद करते ही, उनके घर से ऐसे लोगों के बाल बच्चों के लिए खाना तक पक के जाता। इसमें हिन्दू मुसलमान का कोई अंतर नहीं था। जो लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में छुआछूत को कोई जगह दे चुके थे, वे आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में सम्मलित होकर सब कुछ भुला देते थे।

किसी बाहरी आदमी को बेन पहुँचना आसान नहीं था। पटना से बस, टैक्सी या रेल के द्वारा बिहार शरीफ़ आना होता, इसमें भी आठ दस घंटे लग जाते। बिहार शरीफ़ से बस या टैक्सी के द्वारा उस चौराहे तक जाना होता जहाँ से बेन के लिए कच्चा रास्ता था। आने वाला अगर शेख़ साहब का मेहमान होता और उन्हें आने की पहले से ख़बर होती तो उनकी बग्घी उसकी प्रतीक्षा में सड़क पर ही मौजूद होती। वर्ना पैदल ही जाना पड़ता। सामान ले जाने के लिए मज़दूर हासिल हो जाते। बड़े नेताओं को आने-जाने में अधिक कठिनाई होती, उनके दो दिन तो केवल आने-जाने में लग जाते। उनके साथ बहुत से लोग भी होते। सब के लिए सवारी का प्रबंध करना संभव नहीं था। इसलिए लोगों को पैदल ही जाना पड़ता। शेख़ साहब बाप-दादे की ड्योढ़ी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे लेकिन जब नेताओं में से दो एक ने उन्हें शहर ही में रहने की सलाह दी तो उन्होंने भी बिहार शरीफ़ में ही रहने का निश्चय कर लिया।

दो

शहर में आने के बाद उनकी राजनैतिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गईं। स्वतंत्रता

संग्राम का राज्य स्तरीय केन्द्र पटना था। बिहार शरीफ़ से पटना जाना आसान

न था। पटना से भी लोग बिहार शरीफ़ आते रहते। शेख़ साहब के कारण बिहार

शरीफ़ और उसके आसपास स्वतंत्रता के सिलसिले में सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही

थी और इस जोश को बनाए रखना था। शेख़ साहब के यहाँ राजनैतिक अतिथियों का

तांता बँधा रहता। आख़िरी ट्रेन पटना से दस बजे रात में बिहार शरीफ़

पहुँचती थी। इसलिए उनके यहाँ रात का दस्तरख़ान रेल के आने के बाद ही

बिछता। संयोग ऐसा कि इक्का-दुक्का मेहमान आ ही जाते। रात-दिन चूल्हा

सुलगता रहता और बावर्ची खाने में हरदम चहल-पहल रहती। काम करने वालों की भी

कमी नहीं थी। बीवी साहेबा के साथ बेन से भी बहुत-सी औरतें आई थीं।

चौबीस घंटे में किसी समय भी कोई आ जाता तो खाए-पिए बिना न जाता। उनके यहाँ आनेवाले लोगों से कभी उनका नाम एवं पता नहीं पूछा जाता। अक्सर ऐसा भी होता कि बहुत से लोग इत्मीनान से वहाँ हफ़्तों पड़े रहते। उन्हें दो वक़्त शेख़ साहब के दस्तरख़ाने में शामिल होने का अवसर भी मिलता लेकिन उनसे कभी यह नहीं पूछा जाता कि वे कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और कब जाएंगे। अपनी सरगर्मियों के कारण शेख़ साहब को अपने घर-बार को देखने का बहुत कम मौक़ा हासिल होता था। उन्हें तो बीवी साहेबा से मिले हुए भी कई कई दिन हो जाते। हवेली काफ़ी बड़ी थी। मर्दाना और ज़नाना में काफ़ी दूर थी। मर्द अगर अन्दर जाना चाहते तो उन्हें अपने आने की ख़बर देनी पड़ती। बीवा साहेबा, शेख़ साहब की ज़रूरतों और भावनाओं से पूरी तरह अवगत थीं। वह उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में चार-चाँद लगाने के लिए इच्छुक रहतीं। शेख़ साहब के यहाँ से जो भी लौटता वह बीवी साहेबा की ख़ूबसूरती, सलूक और बोल-चाल की तारीफ़ करता हुआ जाता। वह अपने शौहर की बहुत बड़ी परस्तार थीं और उनके ख़िलाफ़ कुछ भी सुनना उन्हें कबूल नहीं था।

शेख़ साहब को खुदा ने आठ बच्चे दिए। शहर में आने के बाद उनकी तालीम का सिलसिला जारी था। एक मौलवी और एक हाफ़िज हमेशा घर पर हाज़िर रहते। बड़े बेटे सरवर हुसैन ने कम उम्र में कुरआन शरीफ़, उर्दू, फ़ारसी और हिसाब के सबक पूरे कर लिए तो खुद मौलवी और हाफ़िज़ साहेबान ने राय दी कि घर पर ही पढ़ा का एन्ट्रेन्स की परीक्षा दिलवाई जाए। शेख़ साहब ने थोड़ी देर के झिझक के बाद इस बात को क़बूल कर लिया और पटना से शिक्षक अंग्रेज़ी और दूसरे विषयों की शिक्षा के लिए बुलाये गए। तीन वर्षों तक पढ़ाने के बाद उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि अब ये परीक्षा में बैठ सकते हैं। उस ज़माने में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए मात्र एक ही विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो एन्ट्रेस से परीक्षा लिया करता था। सरवर हुसैन ने परीक्षा दी और पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आए।

ख़ानदान में पहली बार किसी आदमी ने अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की थी और नाम पैदा किया था। शेख़ साहब के लिए यह एक नया अनुभव था। उनके अंदर शिक्षा के सम्बन्ध में एक नया जोश पैदा हुआ। उन्होंने सरवर हुसैन का नाम कलकत्ता के प्रेसिडेन्सी कालेज में लिखा दिया और दूसरे बेटे असग़र हुसैन को भी एन्ट्रेन्स की तैयारी में लगा दिया। इधर हिन्दुस्तान में ख़िलाफ़त तहरीक अभी चल ही रही थी, इधर तुर्की में इसका अन्त हो गया और कमाल अतातुर्क बीसवीं शताब्दी के जदीद मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे। लेकिन भारत के मुसलमानों के एक बड़े समून ने कमाल अतातुर्क को अपना आर्दश मानने से साफ़ इनकार कर दिया। सिलसिला पूरी तरह उलझ गया था। लाखों लोग ख़िलाफ़त तहरीक़ में अपने आपको खपा चुके थे और ख़िलाफ़त को सहसा रद्द कर देना उनके बस के बाहर की चीज़ थी। उस समय गाँधी जी के दूरदर्शी और होशियारी काम आई कि उन्होंने बड़ी चालाकी से मुसलमानों का रुख़ स्वतंत्रता आन्दोलन की ओर मोड़ दिया। जिससे उनकी ताक़त को एक नयी ज़मीन मिली और देश में राष्ट्रीय एकता का एक नया दौर शुरू हुआ। ‘बेन हाउस’ दोनों आन्दोलनों का केन्द्र बना। अब वहाँ पूरा ज़ोर स्वतंत्रता की प्राप्ति पर लगने लगा। अंग्रेज़ सरकार की नज़र में शेख़ साहब तो पहले ही से चढ़े हुए थे, उनके घर में आने-जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। जब भी वहाँ कोई सभा होती तो उसमें गुप्तचरों की एक बड़ी संख्या सम्मिलित होती। शेख़ साहब और दूसरे लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वे खुद चाहते थे कि उनकी सरगर्मियों की पल-पल सूचना अंग्रेज़ों को मिलती रहे ताकि उनकी नींद हराम हो।

सरवर हुसैन छुट्टियों में कलकत्ता से घर आए तो शेख़ साहब ने उनकी शादी कर देने का निर्णय किया। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि अपनी बेसहारा भानजी से बेटे का निकाह करेंगे। हालाँकि उम्र में वह सरवर हुसैन से चार-पाँच साल बड़ी थीं और सरवर हुसैन उन्हें आपा कहते थे। खानदान भर के लोग इस रिश्ते के विरोधी थे। ख़ुद बीवी साहेबा दबी ज़बान से नाराज़गी प्रकट कर चुकी थी लेकिन शेख़ साहब के सामने किसी की एक न चली। उनकी दलील यह थी कि हज़रत सल्लल्लाहो अलैहिवसल्लम ने बड़ी उम्र की विधवा से विवाह किया तो फिर यह तो उनकी सुनन्त है। जिसका पालन हर मुसलमान के लिए ख़ुशनसीबी है। इसके आगे सब चुप हो जाते। सरवर हुसैन ने जब बाप का यह फ़ैसला सुना तो चुपचाप सिर झुका दिया। उन्हें बस यह लग रहा था कि जिस लड़की को वह हरदम आपा कहते आये थे, उसे बीवी कैसे समझेंगे। उस माने में यह रिवाज़ आमफ़हम नहीं हुआ था कि रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिये माँ-बाप को अपनी पसन्द-नापसन्द के बारे में कहलवाया जाए और लिहाफ़ में मुँह छिपाकर रोया जाए।

विवाह हो गया और दुल्हन अपने कमरे में उस कोठारी में आ गई जिसे ख़ास तौर पर उसके रहने के लिए बनवाया गया था। उधर शेख़ साहब के भानजे अख़्तर हुसैन कलकत्ता से बी.ए. की परीक्षा देकर आए तो उनको शेख़ साहब ने अपनी बड़ी बेटी आमना बीवी का, जिनकी उम्र तब सिर्फ़ बारह साल की थी, विवाह कर दिया। सरवर हुसैन कुछ दिनों तक शरमाए-शरमाए फिरने के बाद मेंहदी लगे हाथ-पैर के साथ कलकत्ता चले गए। इधर असग़र हुसैन एन्ट्रेन्स की परीक्षा देकर आए तो उन्हें आबो-हवा की बदली के लिए शेख़ साहब के मामा ने इस्लमापुर बुला भेजा जहाँ उनकी बहुत बड़ी ज़मींदारी और गृहस्थी थी। उन्होंने अपने एकलौते बेटे को बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए इंगलैंड भेजा था और खु़द और छुरी-काँटों के आदी होकर उसका इन्तज़ार करते रहे थे। बेटा लौट आए तो उनका एक बड़े घराने में धूमधाम से विवाह हुआ और उनके रहने के लिए इस्लामपुर जैसे गाँव में अमरीका के राष्ट्रपति के सरकारी मकान ह्वाइट हाउस की तर्ज पर एक लम्बी-चौड़ी हवेली का निर्माण किया गया। उस समय के लोगों के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया कि बेटा बैरिस्ट्री किसी बड़े शहर में करेगा, फिर गाँव में इतनी बड़ी हवेली क्यों—फिर हुआ यूँ कि विवाह के कुछ महीने बाद ही बेटा खुदा को प्यारे हो गए, और इतनी बड़ी चमकदार हवेली में बूढ़े माँ-बाप और नौजवान हामला बहू के साथ रह गए।

बहू ने कुछ महीनों में एक बेटी को जन्म दिया और खुद शौहर से जा मिलीं। हवेली में एक दूधपीती बच्ची थी, उसकी देख भाल करने वाले दो बूढ़े शरीर, चार लरजते-काँपते हाथ और पैसों पर काम करने वाले अजनबियों की एक पूरी फ़ौज—अब दूध पीती बच्ची बारह वर्ष की लड़की बन चुकी थी। असग़र हुसैन जब छुट्टियाँ बिताने इस्लामपुर आए तो वह इस बच्ची के रिश्ते के लिए पसन्द कर लिए गए। घर का लड़का था, दौलत भी घर ही में जानी थी। कुछ पूछताछ करने या सलाह मशविरा करने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि भानजे शेख़ इलताफ़ हुसैन की अंग्रेज़ दुश्मनों से नफ़रत थी और इसके चलते आना-जाना भी छोड़ रखा था लेकिन खून, फिर खून ही होता है। जिस दिन असग़र हुसैन को जाना था, इससे एक दिन पहले गाँव के कुछ बुजुर्गों के सामने पोती का निकाह पढ़ा दिया और कई खाँचे फल, मिठाई और जलपान, दो आदमियों के साथ बिहार शरीफ़ भेज दिए।

निकाह की मिठाइयाँ जब बिहार शरीफ़ पहुँची तो वहाँ दबा-दबा-सा एक हंगामा पैदा हो गया। सरवर हुसैन की शादी की थकावट अभी लोगों के दिलो-दिमाग़ पर थी ही कि उस पर और बोझ पड़ गया। शेख़ साहब मदनमोहन मालवीय और पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने पटना गए हुए थे जो कलकत्ता से रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली जा रहे थे और कुछ मिनटों के लिए पटना जंकशन पर रुकने वाले थे। शेख़ साहब के सिरासी ख़यालात के चलते मामा से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मामा को जब अंग्रेज़ी शासन ने खान बहादुर की उपाधि दी थी तो अपने पराये सभी मुबारकबाद देन गये, नहीं गए तो सगे भानजे। दरअसल बाल गंगाधर तिलक उस दिन बिहार शरीफ़ आ रहे थे, अंग्रेज़ गवर्नर के उस हुक्म को तोड़कर, जिसके अनुसार उन्हें बिहार राज्य में दाखिला ही नहीं होना था।

साफ़ है कि अंग्रेज़ पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने का निश्चय किए हुए थी और यह गिरफ़्तारी जिस सभा में होनेवाली थी, उसकी सदारत शेख़ साहब को करनी थी। ख़ानबहादुर मामा तक जब यह बात पहुँची तो उन्होंने बस इतना ही कहा अंग्रेज़ सरकार बहादुर के दम से डाक की इतनी सुन्दर व्यवस्था तो देश में कायम है। असग़र हुसैन के नामुमकिन निकाह से बीवी साहेबा को गुस्से से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ थी। वे अपने बच्चों की माँ थीं लेकिन उनकी परेशानियों में उन्हें दख़ल नहीं था। बड़े बेटे के विवाह में भी इनकी इच्छा का दखल नहीं था। असग़र हुसैन को उन्होंने ही मामा के यहाँ भेजा था कि कुछ दिन दूध दही खा ले फिर तो कलकत्ता में होटल और होस्टल का भोजन तो है ही। इन्हें क्या पता था कि बेटा जब वहाँ से लौटेगा तो बेगाना हो सकेगा। उन्हें शेख़ साहब से डर भी था कि वह सुनेंगे तब क्या होगा ?

मामा से उनका रिश्ता यूँ ही खराब है, आना-जाना भी बन्द है। कमाल है मामा का कि उन्होंने बेटे के बाप से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस की और यूँ ही विवाह कर दिया। शेख़ साहब लौट आए तो घर भर ने उनसे राजदारी बरती यह जिम्मेवारी बीवी साहेबा की थी, कि वह उन्हें बेटे के निकाह की सूचना दें। इसलिए भोजन के समय उस समय शेख़ साहब को खबरें सुनने का नियम था, उन्होंने असग़र हुसैन के निकाह की सूचना दे दी। शेख़ साहब सिर झुकाए खाते रहे, इधर बीवी साहेबा प्रतीक्षा में थीं कि शायद इस ख़ामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है। लेकिन हाथ-मुँह धोकर जब शेख़ साहब अपनी खा़स आराम कुर्सी पर लेटे और हुक्के की नै हाथ में ली तो बस इतना ही कहा—‘‘मामू का हक़ था। हम इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं ?’’ उसके बाद ही विवाह की मिठाइयाँ और फल बाँटे गए और रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई।

चौबीस घंटे में किसी समय भी कोई आ जाता तो खाए-पिए बिना न जाता। उनके यहाँ आनेवाले लोगों से कभी उनका नाम एवं पता नहीं पूछा जाता। अक्सर ऐसा भी होता कि बहुत से लोग इत्मीनान से वहाँ हफ़्तों पड़े रहते। उन्हें दो वक़्त शेख़ साहब के दस्तरख़ाने में शामिल होने का अवसर भी मिलता लेकिन उनसे कभी यह नहीं पूछा जाता कि वे कौन हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और कब जाएंगे। अपनी सरगर्मियों के कारण शेख़ साहब को अपने घर-बार को देखने का बहुत कम मौक़ा हासिल होता था। उन्हें तो बीवी साहेबा से मिले हुए भी कई कई दिन हो जाते। हवेली काफ़ी बड़ी थी। मर्दाना और ज़नाना में काफ़ी दूर थी। मर्द अगर अन्दर जाना चाहते तो उन्हें अपने आने की ख़बर देनी पड़ती। बीवा साहेबा, शेख़ साहब की ज़रूरतों और भावनाओं से पूरी तरह अवगत थीं। वह उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में चार-चाँद लगाने के लिए इच्छुक रहतीं। शेख़ साहब के यहाँ से जो भी लौटता वह बीवी साहेबा की ख़ूबसूरती, सलूक और बोल-चाल की तारीफ़ करता हुआ जाता। वह अपने शौहर की बहुत बड़ी परस्तार थीं और उनके ख़िलाफ़ कुछ भी सुनना उन्हें कबूल नहीं था।

शेख़ साहब को खुदा ने आठ बच्चे दिए। शहर में आने के बाद उनकी तालीम का सिलसिला जारी था। एक मौलवी और एक हाफ़िज हमेशा घर पर हाज़िर रहते। बड़े बेटे सरवर हुसैन ने कम उम्र में कुरआन शरीफ़, उर्दू, फ़ारसी और हिसाब के सबक पूरे कर लिए तो खुद मौलवी और हाफ़िज़ साहेबान ने राय दी कि घर पर ही पढ़ा का एन्ट्रेन्स की परीक्षा दिलवाई जाए। शेख़ साहब ने थोड़ी देर के झिझक के बाद इस बात को क़बूल कर लिया और पटना से शिक्षक अंग्रेज़ी और दूसरे विषयों की शिक्षा के लिए बुलाये गए। तीन वर्षों तक पढ़ाने के बाद उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि अब ये परीक्षा में बैठ सकते हैं। उस ज़माने में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए मात्र एक ही विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो एन्ट्रेस से परीक्षा लिया करता था। सरवर हुसैन ने परीक्षा दी और पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आए।

ख़ानदान में पहली बार किसी आदमी ने अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की थी और नाम पैदा किया था। शेख़ साहब के लिए यह एक नया अनुभव था। उनके अंदर शिक्षा के सम्बन्ध में एक नया जोश पैदा हुआ। उन्होंने सरवर हुसैन का नाम कलकत्ता के प्रेसिडेन्सी कालेज में लिखा दिया और दूसरे बेटे असग़र हुसैन को भी एन्ट्रेन्स की तैयारी में लगा दिया। इधर हिन्दुस्तान में ख़िलाफ़त तहरीक अभी चल ही रही थी, इधर तुर्की में इसका अन्त हो गया और कमाल अतातुर्क बीसवीं शताब्दी के जदीद मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे। लेकिन भारत के मुसलमानों के एक बड़े समून ने कमाल अतातुर्क को अपना आर्दश मानने से साफ़ इनकार कर दिया। सिलसिला पूरी तरह उलझ गया था। लाखों लोग ख़िलाफ़त तहरीक़ में अपने आपको खपा चुके थे और ख़िलाफ़त को सहसा रद्द कर देना उनके बस के बाहर की चीज़ थी। उस समय गाँधी जी के दूरदर्शी और होशियारी काम आई कि उन्होंने बड़ी चालाकी से मुसलमानों का रुख़ स्वतंत्रता आन्दोलन की ओर मोड़ दिया। जिससे उनकी ताक़त को एक नयी ज़मीन मिली और देश में राष्ट्रीय एकता का एक नया दौर शुरू हुआ। ‘बेन हाउस’ दोनों आन्दोलनों का केन्द्र बना। अब वहाँ पूरा ज़ोर स्वतंत्रता की प्राप्ति पर लगने लगा। अंग्रेज़ सरकार की नज़र में शेख़ साहब तो पहले ही से चढ़े हुए थे, उनके घर में आने-जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। जब भी वहाँ कोई सभा होती तो उसमें गुप्तचरों की एक बड़ी संख्या सम्मिलित होती। शेख़ साहब और दूसरे लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वे खुद चाहते थे कि उनकी सरगर्मियों की पल-पल सूचना अंग्रेज़ों को मिलती रहे ताकि उनकी नींद हराम हो।

सरवर हुसैन छुट्टियों में कलकत्ता से घर आए तो शेख़ साहब ने उनकी शादी कर देने का निर्णय किया। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि अपनी बेसहारा भानजी से बेटे का निकाह करेंगे। हालाँकि उम्र में वह सरवर हुसैन से चार-पाँच साल बड़ी थीं और सरवर हुसैन उन्हें आपा कहते थे। खानदान भर के लोग इस रिश्ते के विरोधी थे। ख़ुद बीवी साहेबा दबी ज़बान से नाराज़गी प्रकट कर चुकी थी लेकिन शेख़ साहब के सामने किसी की एक न चली। उनकी दलील यह थी कि हज़रत सल्लल्लाहो अलैहिवसल्लम ने बड़ी उम्र की विधवा से विवाह किया तो फिर यह तो उनकी सुनन्त है। जिसका पालन हर मुसलमान के लिए ख़ुशनसीबी है। इसके आगे सब चुप हो जाते। सरवर हुसैन ने जब बाप का यह फ़ैसला सुना तो चुपचाप सिर झुका दिया। उन्हें बस यह लग रहा था कि जिस लड़की को वह हरदम आपा कहते आये थे, उसे बीवी कैसे समझेंगे। उस माने में यह रिवाज़ आमफ़हम नहीं हुआ था कि रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिये माँ-बाप को अपनी पसन्द-नापसन्द के बारे में कहलवाया जाए और लिहाफ़ में मुँह छिपाकर रोया जाए।

विवाह हो गया और दुल्हन अपने कमरे में उस कोठारी में आ गई जिसे ख़ास तौर पर उसके रहने के लिए बनवाया गया था। उधर शेख़ साहब के भानजे अख़्तर हुसैन कलकत्ता से बी.ए. की परीक्षा देकर आए तो उनको शेख़ साहब ने अपनी बड़ी बेटी आमना बीवी का, जिनकी उम्र तब सिर्फ़ बारह साल की थी, विवाह कर दिया। सरवर हुसैन कुछ दिनों तक शरमाए-शरमाए फिरने के बाद मेंहदी लगे हाथ-पैर के साथ कलकत्ता चले गए। इधर असग़र हुसैन एन्ट्रेन्स की परीक्षा देकर आए तो उन्हें आबो-हवा की बदली के लिए शेख़ साहब के मामा ने इस्लमापुर बुला भेजा जहाँ उनकी बहुत बड़ी ज़मींदारी और गृहस्थी थी। उन्होंने अपने एकलौते बेटे को बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए इंगलैंड भेजा था और खु़द और छुरी-काँटों के आदी होकर उसका इन्तज़ार करते रहे थे। बेटा लौट आए तो उनका एक बड़े घराने में धूमधाम से विवाह हुआ और उनके रहने के लिए इस्लामपुर जैसे गाँव में अमरीका के राष्ट्रपति के सरकारी मकान ह्वाइट हाउस की तर्ज पर एक लम्बी-चौड़ी हवेली का निर्माण किया गया। उस समय के लोगों के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया कि बेटा बैरिस्ट्री किसी बड़े शहर में करेगा, फिर गाँव में इतनी बड़ी हवेली क्यों—फिर हुआ यूँ कि विवाह के कुछ महीने बाद ही बेटा खुदा को प्यारे हो गए, और इतनी बड़ी चमकदार हवेली में बूढ़े माँ-बाप और नौजवान हामला बहू के साथ रह गए।

बहू ने कुछ महीनों में एक बेटी को जन्म दिया और खुद शौहर से जा मिलीं। हवेली में एक दूधपीती बच्ची थी, उसकी देख भाल करने वाले दो बूढ़े शरीर, चार लरजते-काँपते हाथ और पैसों पर काम करने वाले अजनबियों की एक पूरी फ़ौज—अब दूध पीती बच्ची बारह वर्ष की लड़की बन चुकी थी। असग़र हुसैन जब छुट्टियाँ बिताने इस्लामपुर आए तो वह इस बच्ची के रिश्ते के लिए पसन्द कर लिए गए। घर का लड़का था, दौलत भी घर ही में जानी थी। कुछ पूछताछ करने या सलाह मशविरा करने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि भानजे शेख़ इलताफ़ हुसैन की अंग्रेज़ दुश्मनों से नफ़रत थी और इसके चलते आना-जाना भी छोड़ रखा था लेकिन खून, फिर खून ही होता है। जिस दिन असग़र हुसैन को जाना था, इससे एक दिन पहले गाँव के कुछ बुजुर्गों के सामने पोती का निकाह पढ़ा दिया और कई खाँचे फल, मिठाई और जलपान, दो आदमियों के साथ बिहार शरीफ़ भेज दिए।

निकाह की मिठाइयाँ जब बिहार शरीफ़ पहुँची तो वहाँ दबा-दबा-सा एक हंगामा पैदा हो गया। सरवर हुसैन की शादी की थकावट अभी लोगों के दिलो-दिमाग़ पर थी ही कि उस पर और बोझ पड़ गया। शेख़ साहब मदनमोहन मालवीय और पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने पटना गए हुए थे जो कलकत्ता से रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली जा रहे थे और कुछ मिनटों के लिए पटना जंकशन पर रुकने वाले थे। शेख़ साहब के सिरासी ख़यालात के चलते मामा से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मामा को जब अंग्रेज़ी शासन ने खान बहादुर की उपाधि दी थी तो अपने पराये सभी मुबारकबाद देन गये, नहीं गए तो सगे भानजे। दरअसल बाल गंगाधर तिलक उस दिन बिहार शरीफ़ आ रहे थे, अंग्रेज़ गवर्नर के उस हुक्म को तोड़कर, जिसके अनुसार उन्हें बिहार राज्य में दाखिला ही नहीं होना था।

साफ़ है कि अंग्रेज़ पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने का निश्चय किए हुए थी और यह गिरफ़्तारी जिस सभा में होनेवाली थी, उसकी सदारत शेख़ साहब को करनी थी। ख़ानबहादुर मामा तक जब यह बात पहुँची तो उन्होंने बस इतना ही कहा अंग्रेज़ सरकार बहादुर के दम से डाक की इतनी सुन्दर व्यवस्था तो देश में कायम है। असग़र हुसैन के नामुमकिन निकाह से बीवी साहेबा को गुस्से से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ थी। वे अपने बच्चों की माँ थीं लेकिन उनकी परेशानियों में उन्हें दख़ल नहीं था। बड़े बेटे के विवाह में भी इनकी इच्छा का दखल नहीं था। असग़र हुसैन को उन्होंने ही मामा के यहाँ भेजा था कि कुछ दिन दूध दही खा ले फिर तो कलकत्ता में होटल और होस्टल का भोजन तो है ही। इन्हें क्या पता था कि बेटा जब वहाँ से लौटेगा तो बेगाना हो सकेगा। उन्हें शेख़ साहब से डर भी था कि वह सुनेंगे तब क्या होगा ?

मामा से उनका रिश्ता यूँ ही खराब है, आना-जाना भी बन्द है। कमाल है मामा का कि उन्होंने बेटे के बाप से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस की और यूँ ही विवाह कर दिया। शेख़ साहब लौट आए तो घर भर ने उनसे राजदारी बरती यह जिम्मेवारी बीवी साहेबा की थी, कि वह उन्हें बेटे के निकाह की सूचना दें। इसलिए भोजन के समय उस समय शेख़ साहब को खबरें सुनने का नियम था, उन्होंने असग़र हुसैन के निकाह की सूचना दे दी। शेख़ साहब सिर झुकाए खाते रहे, इधर बीवी साहेबा प्रतीक्षा में थीं कि शायद इस ख़ामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है। लेकिन हाथ-मुँह धोकर जब शेख़ साहब अपनी खा़स आराम कुर्सी पर लेटे और हुक्के की नै हाथ में ली तो बस इतना ही कहा—‘‘मामू का हक़ था। हम इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं ?’’ उसके बाद ही विवाह की मिठाइयाँ और फल बाँटे गए और रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई।

|

|||||

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i