|

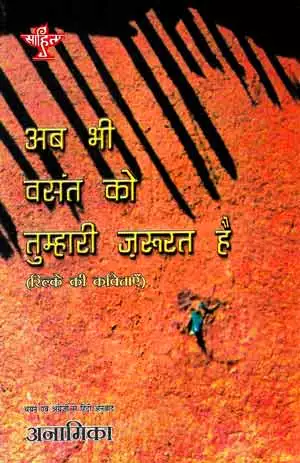

कविता संग्रह >> अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत है अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत हैअनामिका

|

384 पाठक हैं |

|||||||

रिल्के की कविताएँ

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

रिल्के (1875-1926) जर्मन कवि ! रूस, पेरिस और इटली में यायावरी राहुल

सांकृत्यायन भाव से ; घूमते-भटकते जिन्दगी काटी। शुरू की कविताएँ

‘हीनी’ और दूसरी लोक परम्पराओं की लय में लिखीं पर

जल्दी ही अपनी अलग शैली विकसित कर ली, जहाँ संज्ञाएँ क्रियापदों का काम

करती थीं और क्रियापद संज्ञा हो लेते थे, रोजमर्रा की जिन्दगी के साधारण

प्रसंग और शब्द एक अलग तरह की ‘ईंजोत’ पा जाते थे,

भाववाचक संज्ञाएँ ठोस वस्तुओं की ठाठ-बाट पा जाती थीं, अस्तित्व संधान से

जुड़े यक्ष-प्रश्न भी अनौपचारिक-सा दोस्ताना तेवर अख्तियार कर लेते थे। एक

आलोचक ने लिखा है कि उनकी कविता एक अजब तरह का तालमेल बिठाती

है--‘‘अंदर की बेचैनी का—बाहरी चीजों की

प्रशांति से।’’ अब जैसे ‘सेब का

स्वाद’ जैसी छोटी-सी अनुभूति वहाँ छोटी-सी अनुभूति नहीं रहती,

दार्शनिक आयामों वाला सुविचारित एक ठोस अनुभव-वृत्त बन जाती है। बच्चों औऱ

जानवरों की ऐसी गहन, इन्द्रियगम्य उपस्थिति आधुनिक कविता में तो रिल्के ने

ही पहले-पहल दर्ज की। रिल्के विश्व की प्रथम पंक्तियों के कवियों में

अन्यतम हैं, क्योंकि उनके यहाँ रोजमर्रा की छोटी-से-छोटी अनुभूति भी एक

बड़ा आयाम पा जाती है।

(रिल्के की कविताएँ)

अनुवाद की सीमाएँ

मुझे हमेशा से लगता रहा है—एक

अच्छी कविता के विराट् अनुभव

गह्वर से गुज़रना पुनर्जन्म के संतापविह्वल आह्लाद से गुज़रना है !

संवेदनशील ‘पाठ’ पाठक में कविता की पुनर्रचना का सुख

जगाता है। हर पाठ में पाठक ही कविता को नए सिरे से रचते हों—ऐसा

नहीं है, कविता भी पाठक को तोड़-तोड़कर नए सिरे से रचती-गढ़ती है !

पुनर्रचना की यह दोधारी प्रक्रिया तब और भी जटिल हो जाती है, जब पाठक का

परिवेश, देश-काल, भाषा और भावबोध कविता के परिवेश, देश-काल, भाषा और

भावबोध से भिन्न होता है, क्योंकि तब छेनी दोनों ओर से कई स्तरों पर चलती

है, और सहसा समझ में नहीं आता—कहाँ क्या बना, क्या टूट गया !

उपनिवेश रह चुके देशों के औसत पाठक के लिए लंबे समय तक पश्चिमी भाषा और साहित्य नन्हीं एलिस का आश्चर्यलोक रहे हैं। हम ‘साहबों’ की भाषाएँ और साहित्य जानते हैं और नहीं भी जानते, समझते हैं और नहीं भी समझते, उसके मायाजाल से बाहर आना चाहते हैं और नहीं भी चाहते। उसका एक-एक शब्द, जिसमें हमें ठोकर लगती है, हाथ में उठाकर हम ऐसे जाँचते-परखते हैं, जैसे वह किसी नए पाताललोक के मुँह पर पड़ी चट्टान हो ! अनुवाद भी इसी जाँच-प्रक्रिया का हिस्सा माने जा सकते हैं। कैस्टेल सल्मन रुश्दी—जैसे प्रवासी भारतीयों को जिस लक्षणा से ‘अनूदित जीव’ कहते हैं (कैस्टेल 1990 : 25)—उसमें अपने मूल से कटकर एक नए निर्मम, असहानुभूतिशील परिदृश्य में अपनी अस्मिता स्थापित करने की पूरी पीड़ा समाहित है ! होमी भाभा (भाभा 1994:212) यह रूपक और आगे बढ़ाते हुए Translational Culture की बात करते हैं—सांस्कृतिक उत्पादों के आदान-प्रदान की एक नई भूमि है यह, जो विश्व को नई दृष्टि से आँकने की प्रक्रियाओं की साक्षी भी है। ठीक से देखें तो सांस्कृतिक अस्मिता के विघटन और पुननिर्माण की पूरी प्रक्रिया का संवहन ‘अनुवाद’ के हिस्से आ जाता है। और अनुवादों का प्राथमिक दायित्व यह बन जाता है कि वे रचना का सांस्कृतिक संदर्भ (corresponding cultural field for corresponding realities) प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर स्थिति यह हो जाती है कि अनुवादक की समस्याओं का समाधान शब्दकोशों में उतना नहीं होता, जितना स्थानीय यथार्थों, पारंपरिक विधाओं और परिवर्तनगामी अस्मिताओं से भाषा का नाभिकीय बंध टटोलने में। इस प्रकार के उत्तर-औपनिवेशिक अनुवाद का एक भास्वर उदाहरण गायत्री स्पिवैक की किताब इमैजिनरी मैप्स है, जिसमें महाश्वेता देवी की तीन कहानियों की तिहरी (मार्क्सवादी, विसंरचनावादी, स्त्रीवादी) व्याख्या करती हुई वे उनके अनुवाद भी करती हैं ! इन अनुवादों की भाषा में एक ख़ास तरह का देशी ठस्सा है और अपने पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य (cultural ethos) को जस-का-तस अंग्रेज़ी में उठा लाने की कोशिश भी। ‘स्तनदायिनी’ नाम की कहानी का अनुवाद ‘द वेट नर्स’ न करके ‘द ब्रेस्ट गिवर’ वे करती हैं तो सिर्फ़ उसकी मार्क्सवादी/फ्रायडीय अनुगूँजों की ख़ातिर नहीं—बल्कि इसलिए कि ‘द वेट नर्स’ राष्ट्रीय अस्मिता से सर्वथा निरपेक्ष एक ठंडा, ब्रिटिश मुहावरा है। ‘मक्षिका स्थाने मक्षिका’ का अपना दर्शन भी कमोबेश यही करता है। मक्खी के स्थान पर मच्छर को बैठाया जा सकता है—पर तभी, जब किसी देश काल में मक्खी होती ही न हो और उसका सांस्कृतिक पर्याय वही मच्छर हो।

कमोबेश इन बातों का ध्यान में मैंने भी रखा है ! सजग रहने की कोशिश की है कि पाठ की अस्मिता बरक़रार रहे, यदि भाषाई तेवर में चस्पा न होने वाले मुहावरों में संदर्भगत फेर-बदल करने ही पड़ें तो वे ऐसे न हो जाएँ कि अर्थ का अनर्थ हो ले। पर कुल मिलाकर यह जटिल अनुभव था। एक बात जिसकी तरफ़ मेरा ध्यान ख़ास तौर पर गया, वह यह कि बड़ी कविता विषय-चयन से लेकर शब्द-चयन, बिम्ब, कथ्य, रूपक, कथन-भंगिमा आदि कई स्तरों पर हमें इतना चमत्कृत करती है कि कई बार अनुवाद करते हुए आदमी की अपनी रचनात्मक उठान लगती है ज़ोर मारने। रचनात्मकता के ज़ोर मारते ही आदमी पाठ के साथ शाहाना मनमानियाँ करने को प्रस्तुत हो जाता है जो न अनुवाद के हित में अच्छी बात होती है, न अनुवादक के हित में। इस तरह से देखा जाए तो अनुवाद आत्मानुशासन के पाठ भी पढ़ाता है। अपने प्रिय कवियों की रचना प्रक्रिया से सार्थक संवाद के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से छायाएँ पकड़ने का, परकायाप्रवेश का यह रोचक, पर जटिल खेल अपने-आप में एक बड़ा शैक्षिक अनुभव भी है, जो बहुत-सारे रचनात्मक अवगुंठन खोलता है और अनुवाद के रचनात्मक लेखन को प्रकारांतर से नए आयाम भी देता है।

पर जैसा मैंने पहले भी कहा—परकाया प्रवेश के इस रोचक, जटिल खेल के जितने सुख हैं, उतनी चुनौतियाँ भी। एक घर की बेटी के दूसरे घर की बहू बनकर प्रकृतस्थ होने में जितने बखेड़े नहीं होते, उससे कहीं अधिक महीन बखेड़े एक भाषा की कविता को दूसरी भाषा की कविता में प्रकृतस्थ कराने में होते हैं और इस क्रम में अनुवादक की भूमिका संयुक्त परिवार की सास-सी मारक और दुरूह होती है—इधर का तार उधर मिलाना चाहा, उधर का तार इधर और कुल मिलाकर इधर से गए और उधर से भी। पर अनुवाद के इस दोहरेपन में ही उसका सौंदर्य होता है—दो के योग से बनी एक तीसरी चीज़, जो न तो पहले से दूर जाकर जीवित रह सकती है, न दूसरे को छोड़कर। इसी दोहरेपन को साधने की कोशिश में इन अनुवादों का जन्म हुआ है। ये पाठक में यदि रिल्के की कविता के प्रति थोड़ी-सी भी उत्सुकता जगा सके तो अपना श्रम सार्थक समझूँगी।

उनकी लंबी और संदर्भ-गर्भित कविताओं का अनुवाद और अधिक दत्तचित्त श्रम की अपेक्षा रखता है। अँगरेज़ी साहित्य के अपने प्रिय छात्र और जर्मन भाषा के प्रखर अध्येता, सिद्धार्थ के वापस जर्मनी चले जाने से मेरा सीमित जर्मन-ज्ञान सिर्फ़ अँगरेज़ी का मुखापेक्षी होकर रह गया। अकेले लंबी कविताएँ उठाने का आत्मविश्वास हुआ नहीं !

अर्थलय बरक़रार रखने की कोशिश की है। रिल्के-जैसी नैसर्गिक सांगीतिकता सँभालनी तो मुश्किल थी, यति-भंग न हो—बस इसका ध्यान रखा। केन्द्रीय बिम्ब उभारने की कोशिश की। हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल वाक्य-रचना तोड़ी-मरोड़ी ! कुल मिलाकर इसका आभास तो मिला कि अनुवाद सचमुच ज़ंजीर-नृत्य है—हाथ-पाँव बँधे हुए हों, फिर भी कुछ घुमरियाँ ले ही लेता है आदमी !

शीर्षक बदल देने की धृष्टता की है। केन्द्रीय पंक्तियाँ सिर पर बिठा दी हैं, ताकि अलग से चमकें—नई भाषा में प्रवेश नए शहर में प्रवेश की मानिन्द होता है—सिर पर लदी गठरी में ही आपका समूचा वजूद बँधा रहता है—वही आपकी नई पहचान होती है—यह सोचकर ही शीर्षक की गठरी का ‘डेक्रॉन’ बदला है।

उपनिवेश रह चुके देशों के औसत पाठक के लिए लंबे समय तक पश्चिमी भाषा और साहित्य नन्हीं एलिस का आश्चर्यलोक रहे हैं। हम ‘साहबों’ की भाषाएँ और साहित्य जानते हैं और नहीं भी जानते, समझते हैं और नहीं भी समझते, उसके मायाजाल से बाहर आना चाहते हैं और नहीं भी चाहते। उसका एक-एक शब्द, जिसमें हमें ठोकर लगती है, हाथ में उठाकर हम ऐसे जाँचते-परखते हैं, जैसे वह किसी नए पाताललोक के मुँह पर पड़ी चट्टान हो ! अनुवाद भी इसी जाँच-प्रक्रिया का हिस्सा माने जा सकते हैं। कैस्टेल सल्मन रुश्दी—जैसे प्रवासी भारतीयों को जिस लक्षणा से ‘अनूदित जीव’ कहते हैं (कैस्टेल 1990 : 25)—उसमें अपने मूल से कटकर एक नए निर्मम, असहानुभूतिशील परिदृश्य में अपनी अस्मिता स्थापित करने की पूरी पीड़ा समाहित है ! होमी भाभा (भाभा 1994:212) यह रूपक और आगे बढ़ाते हुए Translational Culture की बात करते हैं—सांस्कृतिक उत्पादों के आदान-प्रदान की एक नई भूमि है यह, जो विश्व को नई दृष्टि से आँकने की प्रक्रियाओं की साक्षी भी है। ठीक से देखें तो सांस्कृतिक अस्मिता के विघटन और पुननिर्माण की पूरी प्रक्रिया का संवहन ‘अनुवाद’ के हिस्से आ जाता है। और अनुवादों का प्राथमिक दायित्व यह बन जाता है कि वे रचना का सांस्कृतिक संदर्भ (corresponding cultural field for corresponding realities) प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर स्थिति यह हो जाती है कि अनुवादक की समस्याओं का समाधान शब्दकोशों में उतना नहीं होता, जितना स्थानीय यथार्थों, पारंपरिक विधाओं और परिवर्तनगामी अस्मिताओं से भाषा का नाभिकीय बंध टटोलने में। इस प्रकार के उत्तर-औपनिवेशिक अनुवाद का एक भास्वर उदाहरण गायत्री स्पिवैक की किताब इमैजिनरी मैप्स है, जिसमें महाश्वेता देवी की तीन कहानियों की तिहरी (मार्क्सवादी, विसंरचनावादी, स्त्रीवादी) व्याख्या करती हुई वे उनके अनुवाद भी करती हैं ! इन अनुवादों की भाषा में एक ख़ास तरह का देशी ठस्सा है और अपने पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य (cultural ethos) को जस-का-तस अंग्रेज़ी में उठा लाने की कोशिश भी। ‘स्तनदायिनी’ नाम की कहानी का अनुवाद ‘द वेट नर्स’ न करके ‘द ब्रेस्ट गिवर’ वे करती हैं तो सिर्फ़ उसकी मार्क्सवादी/फ्रायडीय अनुगूँजों की ख़ातिर नहीं—बल्कि इसलिए कि ‘द वेट नर्स’ राष्ट्रीय अस्मिता से सर्वथा निरपेक्ष एक ठंडा, ब्रिटिश मुहावरा है। ‘मक्षिका स्थाने मक्षिका’ का अपना दर्शन भी कमोबेश यही करता है। मक्खी के स्थान पर मच्छर को बैठाया जा सकता है—पर तभी, जब किसी देश काल में मक्खी होती ही न हो और उसका सांस्कृतिक पर्याय वही मच्छर हो।

कमोबेश इन बातों का ध्यान में मैंने भी रखा है ! सजग रहने की कोशिश की है कि पाठ की अस्मिता बरक़रार रहे, यदि भाषाई तेवर में चस्पा न होने वाले मुहावरों में संदर्भगत फेर-बदल करने ही पड़ें तो वे ऐसे न हो जाएँ कि अर्थ का अनर्थ हो ले। पर कुल मिलाकर यह जटिल अनुभव था। एक बात जिसकी तरफ़ मेरा ध्यान ख़ास तौर पर गया, वह यह कि बड़ी कविता विषय-चयन से लेकर शब्द-चयन, बिम्ब, कथ्य, रूपक, कथन-भंगिमा आदि कई स्तरों पर हमें इतना चमत्कृत करती है कि कई बार अनुवाद करते हुए आदमी की अपनी रचनात्मक उठान लगती है ज़ोर मारने। रचनात्मकता के ज़ोर मारते ही आदमी पाठ के साथ शाहाना मनमानियाँ करने को प्रस्तुत हो जाता है जो न अनुवाद के हित में अच्छी बात होती है, न अनुवादक के हित में। इस तरह से देखा जाए तो अनुवाद आत्मानुशासन के पाठ भी पढ़ाता है। अपने प्रिय कवियों की रचना प्रक्रिया से सार्थक संवाद के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से छायाएँ पकड़ने का, परकायाप्रवेश का यह रोचक, पर जटिल खेल अपने-आप में एक बड़ा शैक्षिक अनुभव भी है, जो बहुत-सारे रचनात्मक अवगुंठन खोलता है और अनुवाद के रचनात्मक लेखन को प्रकारांतर से नए आयाम भी देता है।

पर जैसा मैंने पहले भी कहा—परकाया प्रवेश के इस रोचक, जटिल खेल के जितने सुख हैं, उतनी चुनौतियाँ भी। एक घर की बेटी के दूसरे घर की बहू बनकर प्रकृतस्थ होने में जितने बखेड़े नहीं होते, उससे कहीं अधिक महीन बखेड़े एक भाषा की कविता को दूसरी भाषा की कविता में प्रकृतस्थ कराने में होते हैं और इस क्रम में अनुवादक की भूमिका संयुक्त परिवार की सास-सी मारक और दुरूह होती है—इधर का तार उधर मिलाना चाहा, उधर का तार इधर और कुल मिलाकर इधर से गए और उधर से भी। पर अनुवाद के इस दोहरेपन में ही उसका सौंदर्य होता है—दो के योग से बनी एक तीसरी चीज़, जो न तो पहले से दूर जाकर जीवित रह सकती है, न दूसरे को छोड़कर। इसी दोहरेपन को साधने की कोशिश में इन अनुवादों का जन्म हुआ है। ये पाठक में यदि रिल्के की कविता के प्रति थोड़ी-सी भी उत्सुकता जगा सके तो अपना श्रम सार्थक समझूँगी।

उनकी लंबी और संदर्भ-गर्भित कविताओं का अनुवाद और अधिक दत्तचित्त श्रम की अपेक्षा रखता है। अँगरेज़ी साहित्य के अपने प्रिय छात्र और जर्मन भाषा के प्रखर अध्येता, सिद्धार्थ के वापस जर्मनी चले जाने से मेरा सीमित जर्मन-ज्ञान सिर्फ़ अँगरेज़ी का मुखापेक्षी होकर रह गया। अकेले लंबी कविताएँ उठाने का आत्मविश्वास हुआ नहीं !

अर्थलय बरक़रार रखने की कोशिश की है। रिल्के-जैसी नैसर्गिक सांगीतिकता सँभालनी तो मुश्किल थी, यति-भंग न हो—बस इसका ध्यान रखा। केन्द्रीय बिम्ब उभारने की कोशिश की। हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल वाक्य-रचना तोड़ी-मरोड़ी ! कुल मिलाकर इसका आभास तो मिला कि अनुवाद सचमुच ज़ंजीर-नृत्य है—हाथ-पाँव बँधे हुए हों, फिर भी कुछ घुमरियाँ ले ही लेता है आदमी !

शीर्षक बदल देने की धृष्टता की है। केन्द्रीय पंक्तियाँ सिर पर बिठा दी हैं, ताकि अलग से चमकें—नई भाषा में प्रवेश नए शहर में प्रवेश की मानिन्द होता है—सिर पर लदी गठरी में ही आपका समूचा वजूद बँधा रहता है—वही आपकी नई पहचान होती है—यह सोचकर ही शीर्षक की गठरी का ‘डेक्रॉन’ बदला है।

‘औरतों की मेज़ पर कवि’ रिल्के

कवि-कलाकार और संस्कृतिकर्मी मूलतः मातृमना

होते हैं। आम आदमी से ज़्यादा

बेसँभाल और अदम्य होती है उनकी जिजीविषा, इसलिए लीक पर चल पाना उनके लिए

संभव नहीं होता, भटकनें उनकी अनंत होती हैं और माँ के मन की सी बेचैनी में

वे लोगों से जुड़ते हैं।

साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों की जीवनियाँ या किसी भी कालखंड का सांस्कृतिक इतिहास ग़ौर से पढ़नेवाला हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि माँ के मन की सी बेचैनी होती है उनमें ! ममता, करुणा, दुःखकातरता आदि ख़ासे उदात्त भाव स्त्रीमन के क़रीब करते हैं उनको—लेकिन यह मातृभाव ख़ासे आराम से शिशुभाव में परिवर्तित हो जाता है जब वे सचमुच की स्त्रियों का साथ गहते हैं, उनका ‘दाता’ भाव आराम से ‘गृहीता’ बन जाता है। आँचल की छाया में सो जाने से विह्वलता-सी घिर आती है। अभिभावकत्व तिरोहित हो जाता है, ‘भावकत्व’ में बाक़ी रह जाता है व्याकुल शिशुभाव—ख़ास डिमांडिंग, ज़िद्दी पर भोला-सा, निर्विष-निरीह !

स्त्रियों को माँ से अलग अपना व्यक्तित्व प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती (शारीरिक तादात्म्यबोध के कारण) तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर अच्छा ही पड़ता है। जिनसे भी उनका जुड़ाव होता है—पूरा होता है ! किसी तरह के भावात्मक स्खलन का शिकार वे जल्दी नहीं होतीं। पर हाँ, समर्पित और विलीन होने की उनकी यह क्षमता कई बार उनकी स्वतंत्र अस्मिता के विकास में बाधक हो जाती है। रिल्के की माँ अच्छी कविताएँ लिखती थीं, पर उनकी कविताओं को समीक्षक ख़ासे मर्दवादी मिले। द नोट् बुक्स ऑफ़ मॉल्ते लॉरिद ब्रिग नामक अपने उपन्यास में रिल्के ने खिन्नमना कलाकार—माँ की बंकिम-सी तस्वीर खींची है।

औरतों के फ़ैशनेबल वस्त्र-विधान की जानकारी भी रिल्के को अपनी माँ से मिली थी। इनकी कविताओं में तरह-तरह के स्त्री-परिधान आते हैं—लेस और चुन्नट, क्रोशिए और टाइटिंग, स्मोकिंग, झालर वग़ैरह से पटी पड़ी है इनकी कविता ! रिल्के के जन्म के एक साल पहले ही उनकी माँ ने एक बेटी खोई थी ! इसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने रिल्के को सुन्दर-सुन्दर ट्यूनिक, लड़कियों के दूसरे कपड़े पहनाकर की ! खेलने को भी उन्हें गुड़िया, किचेन-सेट वग़ैरह लड़कियों वाले खिलौने मिले। इसका ज़िक्र बड़े गौरव से बाद के वर्षों में रिल्के करते थे। रूसी सहेलियों को तो उन्होंने चौंका दिया था—हर जगह रूसी किसानिनों का स्लैविक ब्लाउज़ पहनकर चले जाते थे। अपने भारत में भी जयदेव के कृष्ण राधा के परिधान में बख़ूबी चित्रित हैं। रामकृष्ण परमहंस स्त्रियों के कपड़े ही पहना करते थे बचपन में ! रिल्के का भी क्या वही भाव होगा, जो उनका था ? यह तो नहीं जानती पर प्राग, बर्लिन, पेरिस और मॉस्को—जहाँ-जहाँ वे रहे—प्रशंसिकाओं, महिला-मित्रों और प्रेमिकाओं से भी उनकी अच्छी पटी।

वस्त्र-विन्यास के अतिरिक्त घरों-महलों-गिरिजाघरों की आंतरिक साज-सज्जा में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी तरह उनकी कविता भी भगिनी-कलाओं में ख़ासी दिलचस्पी रखती थी। संगीत, चित्रकला, भवन निर्माण कला और वास्तुशिल्प के सारे आधुनिकतावादी संकल्पों, सतहों और रंगों के सूक्ष्म संघात का जायज़ा इनकी कविता में मिल जाता है, और इसका श्रेय बहुत हद तक जाता है इनकी कलाकार महिला-मित्रों को !

कलाकार की कल्पना एक मेहनतकश मज़दूर के रूप में रिल्के ने की तो रोदिन, सेज़ाने, वैन गॉग और अपनी कलाकार महिला-मित्रों के ही सान्निध्य में। सामान्य लोगों और तिरस्कृत चीज़ों के अंतर्जगत का ठोस बिम्बों में प्रकाशन--‘लैंडस्केप’ के बरक्स ‘इन्सकेप’ भी खड़ा करने का सुधीर यत्न इन्होंने अपनी जर्मन कलाकार पत्नी, क्लारा वेस्टॉफ़ और उसकी अभिन्न वास्तुशिल्पी सहेली, पॉला मोडरशॉ बेकर से ही सीखा ! जचगी में पॉला की असामयिक मृत्यु पर इनकी लंबी कविता ‘अ रिक्विम टू अ फ्रेण्ड’ पढ़ने-लायक़ है।

रिल्के की पहली पत्नी का नाम था लुई ऐन्द्रेआस सालोमी ! उसके साथ रूस की दो सफल यात्राएँ कीं उन्होंने ! मनोविश्लेषक थीं लुई और बड़ी दार्शनिक। अपनी आत्मकथा लुकिंक बैंक में लुई ने अपनी अस्मिता के संघर्ष की गाथा सामान्यीकृत मनोवैज्ञानिक संदर्भ से शुरू की थी-‘‘हमारा पहला यादगार अनुभव कुछ खो देने का ही होता है। जन्म भी मूलतः वियोग है—अलगाव, ख़ालीपन और चेतनागत द्वैत की पहली अनुभूति।’’

मनोविश्लेषण के प्रशिक्षण के पहले अस्मिता-निर्मिति की जटिल प्रक्रिया लुई ने आध्यात्मिक संकट के रूप में देखी थी और उसकी पहली पुस्तक का नाम था इन द स्ट्रगल फ़ॉर गॉड। इसी के प्रभाव में रिल्के ने अपना मनोवैज्ञानिक विकास आध्यात्मिक संकट के रूप में देखा। लुई की केन्द्रीय स्थापना का काव्यात्मक पल्लवन हैं रिल्के का रचनात्मक वितान—केन्द्र और परिधि, सजग और सुषुप्त, डब्बा और सामान, जड़ें और डालियाँ, प्रकाश और अँधेरा, सतह और गहराई आदि द्वैतों का स्फुलिंगधर्मी संघात।

रूस की दो यात्राएँ लुई के साथ रिल्के ने कीं—एक 1899 में, दूसरी 1990 में ! और द बुक ऑफ़ आवर्स के तीन खण्ड क्रमशः 1899, 1901, 1903 में प्रकाशित हुए। ईश्वर यहाँ बस एक रूपक ही है—आत्मसंधान का ! सृष्टि और अस्मिता की आंतरिक निर्मित की पहली ग़ैर-रहस्यवादी व्याख्या है यह ! इसकी एक-एक प्रार्थना अलग-अलग भिक्षुओं (मॉन्क्स) के अंतर्संघर्ष का प्रकाशन है और एक ऐसे युग के अंतर्संघर्षों का वाहक, जहाँ ईश्वर एक बच्चे-सा मेज़ के नीचे दुबका है, छीज गई है उसकी शक्ति, उसे नए रूप में बड़ा करना है—धर्मनिरपेक्ष रूप में—एक सजग माँ की तरह—हम सबको ! रिल्के से ही शब्द उधार लेकर कहें तो एक बीमार पड़ोसी है ईश्वर :

खुली जगह के बीचों-बीच लगा झंडा हूँ

एहसास है हवा के रुख़ का और उसे झेलने की हिम्मत भी है ही।

दुनिया की और दूसरी चीज़ें अभी तक नहीं डोलीं।

अभी तक बहुत धीरे लगते हैं दरवाज़े,

ख़ामोश हैं चिमनियाँ,

नहीं खड़कतीं खिड़कियाँ अभी तक और धूल

चुपचाप है बैठी है उन पर।

लेकिन मैं मिल चुका हूँ आते तूफ़ान से,

और मैं इतना परेशान हूँ

जितना समुंदर।

लपकता हूँ, लौट आता हूँ—

फेंक-फेंक देता हूँ ख़ुद को ही आगे,

और पड़ जाता हूँ एकदम अकेला

इस भयानक आँधी में।

साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों की जीवनियाँ या किसी भी कालखंड का सांस्कृतिक इतिहास ग़ौर से पढ़नेवाला हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि माँ के मन की सी बेचैनी होती है उनमें ! ममता, करुणा, दुःखकातरता आदि ख़ासे उदात्त भाव स्त्रीमन के क़रीब करते हैं उनको—लेकिन यह मातृभाव ख़ासे आराम से शिशुभाव में परिवर्तित हो जाता है जब वे सचमुच की स्त्रियों का साथ गहते हैं, उनका ‘दाता’ भाव आराम से ‘गृहीता’ बन जाता है। आँचल की छाया में सो जाने से विह्वलता-सी घिर आती है। अभिभावकत्व तिरोहित हो जाता है, ‘भावकत्व’ में बाक़ी रह जाता है व्याकुल शिशुभाव—ख़ास डिमांडिंग, ज़िद्दी पर भोला-सा, निर्विष-निरीह !

स्त्रियों को माँ से अलग अपना व्यक्तित्व प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती (शारीरिक तादात्म्यबोध के कारण) तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर अच्छा ही पड़ता है। जिनसे भी उनका जुड़ाव होता है—पूरा होता है ! किसी तरह के भावात्मक स्खलन का शिकार वे जल्दी नहीं होतीं। पर हाँ, समर्पित और विलीन होने की उनकी यह क्षमता कई बार उनकी स्वतंत्र अस्मिता के विकास में बाधक हो जाती है। रिल्के की माँ अच्छी कविताएँ लिखती थीं, पर उनकी कविताओं को समीक्षक ख़ासे मर्दवादी मिले। द नोट् बुक्स ऑफ़ मॉल्ते लॉरिद ब्रिग नामक अपने उपन्यास में रिल्के ने खिन्नमना कलाकार—माँ की बंकिम-सी तस्वीर खींची है।

औरतों के फ़ैशनेबल वस्त्र-विधान की जानकारी भी रिल्के को अपनी माँ से मिली थी। इनकी कविताओं में तरह-तरह के स्त्री-परिधान आते हैं—लेस और चुन्नट, क्रोशिए और टाइटिंग, स्मोकिंग, झालर वग़ैरह से पटी पड़ी है इनकी कविता ! रिल्के के जन्म के एक साल पहले ही उनकी माँ ने एक बेटी खोई थी ! इसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने रिल्के को सुन्दर-सुन्दर ट्यूनिक, लड़कियों के दूसरे कपड़े पहनाकर की ! खेलने को भी उन्हें गुड़िया, किचेन-सेट वग़ैरह लड़कियों वाले खिलौने मिले। इसका ज़िक्र बड़े गौरव से बाद के वर्षों में रिल्के करते थे। रूसी सहेलियों को तो उन्होंने चौंका दिया था—हर जगह रूसी किसानिनों का स्लैविक ब्लाउज़ पहनकर चले जाते थे। अपने भारत में भी जयदेव के कृष्ण राधा के परिधान में बख़ूबी चित्रित हैं। रामकृष्ण परमहंस स्त्रियों के कपड़े ही पहना करते थे बचपन में ! रिल्के का भी क्या वही भाव होगा, जो उनका था ? यह तो नहीं जानती पर प्राग, बर्लिन, पेरिस और मॉस्को—जहाँ-जहाँ वे रहे—प्रशंसिकाओं, महिला-मित्रों और प्रेमिकाओं से भी उनकी अच्छी पटी।

वस्त्र-विन्यास के अतिरिक्त घरों-महलों-गिरिजाघरों की आंतरिक साज-सज्जा में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी तरह उनकी कविता भी भगिनी-कलाओं में ख़ासी दिलचस्पी रखती थी। संगीत, चित्रकला, भवन निर्माण कला और वास्तुशिल्प के सारे आधुनिकतावादी संकल्पों, सतहों और रंगों के सूक्ष्म संघात का जायज़ा इनकी कविता में मिल जाता है, और इसका श्रेय बहुत हद तक जाता है इनकी कलाकार महिला-मित्रों को !

कलाकार की कल्पना एक मेहनतकश मज़दूर के रूप में रिल्के ने की तो रोदिन, सेज़ाने, वैन गॉग और अपनी कलाकार महिला-मित्रों के ही सान्निध्य में। सामान्य लोगों और तिरस्कृत चीज़ों के अंतर्जगत का ठोस बिम्बों में प्रकाशन--‘लैंडस्केप’ के बरक्स ‘इन्सकेप’ भी खड़ा करने का सुधीर यत्न इन्होंने अपनी जर्मन कलाकार पत्नी, क्लारा वेस्टॉफ़ और उसकी अभिन्न वास्तुशिल्पी सहेली, पॉला मोडरशॉ बेकर से ही सीखा ! जचगी में पॉला की असामयिक मृत्यु पर इनकी लंबी कविता ‘अ रिक्विम टू अ फ्रेण्ड’ पढ़ने-लायक़ है।

रिल्के की पहली पत्नी का नाम था लुई ऐन्द्रेआस सालोमी ! उसके साथ रूस की दो सफल यात्राएँ कीं उन्होंने ! मनोविश्लेषक थीं लुई और बड़ी दार्शनिक। अपनी आत्मकथा लुकिंक बैंक में लुई ने अपनी अस्मिता के संघर्ष की गाथा सामान्यीकृत मनोवैज्ञानिक संदर्भ से शुरू की थी-‘‘हमारा पहला यादगार अनुभव कुछ खो देने का ही होता है। जन्म भी मूलतः वियोग है—अलगाव, ख़ालीपन और चेतनागत द्वैत की पहली अनुभूति।’’

मनोविश्लेषण के प्रशिक्षण के पहले अस्मिता-निर्मिति की जटिल प्रक्रिया लुई ने आध्यात्मिक संकट के रूप में देखी थी और उसकी पहली पुस्तक का नाम था इन द स्ट्रगल फ़ॉर गॉड। इसी के प्रभाव में रिल्के ने अपना मनोवैज्ञानिक विकास आध्यात्मिक संकट के रूप में देखा। लुई की केन्द्रीय स्थापना का काव्यात्मक पल्लवन हैं रिल्के का रचनात्मक वितान—केन्द्र और परिधि, सजग और सुषुप्त, डब्बा और सामान, जड़ें और डालियाँ, प्रकाश और अँधेरा, सतह और गहराई आदि द्वैतों का स्फुलिंगधर्मी संघात।

रूस की दो यात्राएँ लुई के साथ रिल्के ने कीं—एक 1899 में, दूसरी 1990 में ! और द बुक ऑफ़ आवर्स के तीन खण्ड क्रमशः 1899, 1901, 1903 में प्रकाशित हुए। ईश्वर यहाँ बस एक रूपक ही है—आत्मसंधान का ! सृष्टि और अस्मिता की आंतरिक निर्मित की पहली ग़ैर-रहस्यवादी व्याख्या है यह ! इसकी एक-एक प्रार्थना अलग-अलग भिक्षुओं (मॉन्क्स) के अंतर्संघर्ष का प्रकाशन है और एक ऐसे युग के अंतर्संघर्षों का वाहक, जहाँ ईश्वर एक बच्चे-सा मेज़ के नीचे दुबका है, छीज गई है उसकी शक्ति, उसे नए रूप में बड़ा करना है—धर्मनिरपेक्ष रूप में—एक सजग माँ की तरह—हम सबको ! रिल्के से ही शब्द उधार लेकर कहें तो एक बीमार पड़ोसी है ईश्वर :

ऐ भाई ईश्वर, मेरे पड़ोसी,

माफ़ करना, तुम्हें रात-बिरात

कुंडी खटकाकर उठाता हूँ—

तोड़ देता हूँ मैं नींद तुम्हारी

इस चिन्ता में कि

कोई आहट ही आती नहीं कभी तुम्हारे घर से,

साँसों की आहट भी नहीं !

निपट अकेले रहते हो,

कोई ज़रूरत होगी जो तुम्हें—

कोई नहीं तुम्हारे पास—

तुम्हारे टटोलते हुए हाथों को

पानी की लुटिया पकड़ाने की ख़ातिर।

माफ़ करना, तुम्हें रात-बिरात

कुंडी खटकाकर उठाता हूँ—

तोड़ देता हूँ मैं नींद तुम्हारी

इस चिन्ता में कि

कोई आहट ही आती नहीं कभी तुम्हारे घर से,

साँसों की आहट भी नहीं !

निपट अकेले रहते हो,

कोई ज़रूरत होगी जो तुम्हें—

कोई नहीं तुम्हारे पास—

तुम्हारे टटोलते हुए हाथों को

पानी की लुटिया पकड़ाने की ख़ातिर।

रिल्के को अक्सर ‘औरतों की मेज़ का कवि’ कहा जाता है

! बाहरी संघर्षों का आभ्यंतरीकरण इनकी प्रिय तकनीक है। इनका एकान्त भी एक

भरा-पूरा एकांत है—सारी दुनिया के वंचित-उपेक्षित-विफल जन वहाँ

अपना रैनबसेरा पा जाते हैं। यह एकांत रात ढाई-तीन बजे के रेलवे

प्लेटफ़ॉर्म का एकांत है। यहाँ सब गुड़ी-मुड़ी होकर, गठरी पर सिर रखकर सोए

तो हैं—पर सुबह जगकर नई दिशा की एक गाड़ी पकड़ने की उम्मीद

इनमें सोई नहीं है। नींद है लेकिन इस नींद में सपने हैं। संघर्ष का तबोताब

है। रिल्के के सॉनेट्स टू ऑरफ़ियस की शुरूआत जिस अप्रतिम बिम्ब से हुई

थी—उसके अर्थसंकेत दूर तक हमारे साथ चल सकते हैं। इससे ही अपनी

बात ख़त्म करूँगी। भौतिक और आधिभौतिक, धरती और आकाश, जीवन और मृत्यु के

बीच किसी चकाचौंध की तरह झलका था यह बिम्ब, जब एविग्नन के आस-पास रोमन

क़ब्रिस्तान का शिल्प परखते हुए रिल्के घूम रहे थे। पुरानी क़ब्रों के ऊपर

उगे झाड़-झंखाड़ के बीच से एकदम अचानक ही तितलियों का एक झुंड उड़ा और

काँप उठे रिल्के ‘सामान्य’ और

‘जादुई’ की एकान्विति से। बाद में यह दृश्यानुभूति

सॉनेट्स टु ऑरफ़ियस के दूसरे खंड की तेरहवीं पंक्ति के रूप में यों चटखी :

यह ठहरा क्षय का साम्राज्य, क्षय के ही बीच से कहीं

चट से चटकता है जादुई शीशा—एकदम से बेआवाज़।

चट से चटकता है जादुई शीशा—एकदम से बेआवाज़।

--अनामिका

खुली जगह के बीचों-बीच लगा झंडा हूँ

एहसास है हवा के रुख़ का और उसे झेलने की हिम्मत भी है ही।

दुनिया की और दूसरी चीज़ें अभी तक नहीं डोलीं।

अभी तक बहुत धीरे लगते हैं दरवाज़े,

ख़ामोश हैं चिमनियाँ,

नहीं खड़कतीं खिड़कियाँ अभी तक और धूल

चुपचाप है बैठी है उन पर।

लेकिन मैं मिल चुका हूँ आते तूफ़ान से,

और मैं इतना परेशान हूँ

जितना समुंदर।

लपकता हूँ, लौट आता हूँ—

फेंक-फेंक देता हूँ ख़ुद को ही आगे,

और पड़ जाता हूँ एकदम अकेला

इस भयानक आँधी में।

बरसात का मतलब है/हो जाना दूर और अकेला

बरसात का मतलब है

हो जाना दूर और अकेला।

उतरती है साँझ तक बारिश—

लुढ़कती-पुढ़कती, दूरस्थ—

सागर-तट या ऐसी चपटी जगहों से

चढ़ जाती है वापस जन्नत तक

जो इसका घर है पुराना।

सिर्फ़ जन्नत छोड़ते वक़्त गिरती हैं बूँद-बूँद बारिश

शहर पर।

बरसती हैं बूँदें चहचहाते घंटों में

जब सड़कें अलस्सुबह की ओर करती हैं अपना चेहरा

और दो शरीर

लुढ़क जाते हैं

कहीं भी हताश—

दो लोग जो नफ़रत करते हैं

एक-दूसरे से

सोने को मजबूर होते हैं साथ-साथ।

यही वह जगह है

जहाँ

नदियों से हाथ मिलाता है

अकेलापन।

हो जाना दूर और अकेला।

उतरती है साँझ तक बारिश—

लुढ़कती-पुढ़कती, दूरस्थ—

सागर-तट या ऐसी चपटी जगहों से

चढ़ जाती है वापस जन्नत तक

जो इसका घर है पुराना।

सिर्फ़ जन्नत छोड़ते वक़्त गिरती हैं बूँद-बूँद बारिश

शहर पर।

बरसती हैं बूँदें चहचहाते घंटों में

जब सड़कें अलस्सुबह की ओर करती हैं अपना चेहरा

और दो शरीर

लुढ़क जाते हैं

कहीं भी हताश—

दो लोग जो नफ़रत करते हैं

एक-दूसरे से

सोने को मजबूर होते हैं साथ-साथ।

यही वह जगह है

जहाँ

नदियों से हाथ मिलाता है

अकेलापन।

मैं राह बना रहा हूँ/एक ठोस चट्टान में

संभव है, मैं एक राह बना रहा होऊँ एक ठोस

चट्टान में—

चक़मक़ परतों में, जैसे कि पड़ा हो अयस्क अकेले—

इतना भीतर चला आया हूँ कि मुझको रास्ता दिखाई नहीं देता

और मिलता नहीं कोई विस्तार : सब मेरे चेहरे के नज़दीक है—

और जो कुछ भी है मेरे चेहरे के नज़दीक—पत्थर है केवल।

तकलीफ़ में अब तक ज्ञान-वान कुछ नहीं मिला—

यह भीमाकार-सा अँधेरा

छोटा करता है मुझे।

मेरे स्वामी बन लो, बनो तुम भयानक और भीतर बैठो।

तब तुम्हारा बड़ा बदलाव मुझमें घटित होगा

और मेरी भीषण शोकातुर चीख़

होगी घटित तुममें।

चक़मक़ परतों में, जैसे कि पड़ा हो अयस्क अकेले—

इतना भीतर चला आया हूँ कि मुझको रास्ता दिखाई नहीं देता

और मिलता नहीं कोई विस्तार : सब मेरे चेहरे के नज़दीक है—

और जो कुछ भी है मेरे चेहरे के नज़दीक—पत्थर है केवल।

तकलीफ़ में अब तक ज्ञान-वान कुछ नहीं मिला—

यह भीमाकार-सा अँधेरा

छोटा करता है मुझे।

मेरे स्वामी बन लो, बनो तुम भयानक और भीतर बैठो।

तब तुम्हारा बड़ा बदलाव मुझमें घटित होगा

और मेरी भीषण शोकातुर चीख़

होगी घटित तुममें।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i